"Хочу, чтобы все..."

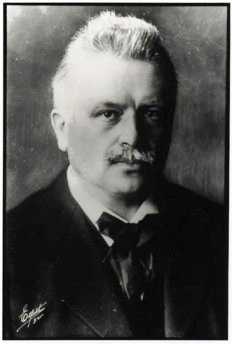

ФРЭНК ЛЮК

FRANK LUKE

(1898-1918)

СТРАНА - США

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1918 г

ЗВАНИЯ - 2-й лейтенант

НАГРАДЫ - Почетная Медаль Конгресса

ЧАСТИ - 27-й FS

СБИЛ ВСЕГО - 16 (3 самолета + 13 аэростатов)

PЕКОPД 1-го БОЯ - 5

FRANK LUKE

(1898-1918)

СТРАНА - США

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1918 г

ЗВАНИЯ - 2-й лейтенант

НАГРАДЫ - Почетная Медаль Конгресса

ЧАСТИ - 27-й FS

СБИЛ ВСЕГО - 16 (3 самолета + 13 аэростатов)

PЕКОPД 1-го БОЯ - 5

Фрэнк Люк - второй по результативности американский ас периода 1-й Мировой войны, своим боевым характером во многом напоминавший пионеров Дикого Запада.

Фрэнк родился в 1898 г в Фениксе (штат Аризона). В Воздушный корпус армии США он вступил 25 сентября 1917 г и, пройдя наземную подготовку в Техасской военной авиашколе, завершил свое образование в Роквил Филд близ Сан-Диего (Калифорния). Здесь он познакомился и сдружился с пилотом высочайшего класса Хайменом Блоком, сыгравшим немалую роль в становлении летных талантов Люка.

23 января 1918 г Фрэнк Люк был произведен во вторые лейтенанты и направлен в 27-й истребительный эскадрон, базировавшийся на Францию; туда же отбыл и его друг Блок, но он попал в разведывательное подразделение. По словам Блока, Люк отличался настолько безграничной самоуверенностью, что это вызвало антипатию к нему у всех пилотов эскадрона. Кроме того, Люк, так же, как и Блок, не выносил вынужденного бездействия, а прибывшие на Западный фронт американские летчики месяцами томились от безделья, ожидая возможности вступить в бой. Только иногда некоторым из них удавалось вылетать на конвоирование самолетов, перебазирующихся с одного аэродрома на другой - и никаких опасностей! Это, конечно же, не могло не сказаться на общей раздражительности янки, и Люка в частности. Отношения Фрэнка с сослуживцами испортились еще больше после первого же рейда над немецкими позициями. По возвращении из того полета Люк доложил, что над вражеской территорией ему удалось сбить самолет противника, подкрадывавшийся к аэроплану командира 1-й Группы майора Харольда Хартни; так как этого никто не видел и не мог подтвердить факта уничтожения врага, за Фрэнком утвердилась репутация хвастуна и лгуна. Он стал настоящей проблемой для командира эскадрона капитана Гранта, который был вынужден отстранить Люка на месяц от полетов, пока не утих скандал. Это решение, конечно же, еще больше разозлило Фрэнка, и тот стал искать способ посадить всех своих оппонентов "в лужу". В сентябре 1918 г в разговоре с одним из опытных офицеров Люк услышал, что самым трудным делом для истребителя является уничтожение аэростатов-наблюдателей, и тут же решил проявить себя именно в этой области. А аэростаты были действительно очень важной целью: поднимаемые и опускаемые на тросах и связанные телефонами непосредственно с землей, они позволяли обеим воюющим сторонам собирать очень точные сведения о противнике и сразу же корректировать огонь артиллерии по обнаруженным объектам. Атака на аэростаты была делом очень опасным - кроме стрельбы из оружия, имеющегося у самих наблюдателей, шары прикрывали также зенитные пулеметы и орудия, а зачастую и самолеты-перехватчики!

12 сентября Люк получил допуск к полетам и сразу же начал охоту за одним таким немецким аэростатом, поднимавшимся в районе Маривилля. Вскоре Фрэнк сбил его. На следующий день (13 сентября) Люк вылетел в паре с лейтенантом Джозефом Венером (Wehner), и от огня американцев погибло еще 2 аэростата (1 - на счету Люка, и 1 - на счету Венера). С этого дня Фрэнк почти постоянно летал вместе с Венером - единственным пилотом 27-го Эскадрона, с которым он смог сдружиться. Этому способствовало то обстоятельство, что Джозеф Венер так же находился в изоляции - летчики сторонились этого пилота из-за его немецкого происхождения. Сама фамилия Венер стоила летчику немалого количества проверок со стороны службы безопасности.

14 сентября Фрэнк сбил еще 2 воздушных шара в районе Бьонвилля, затем обстрелял из пулемета вражеские позиции, и атаковал противовоздушную батарею, прикрывавшую аэростаты, заставив ее замолчать. Затем в паре с Венером он слетал к Бюзи (Шампань), где вышел в атаку на еще один обнаруженный шар; через несколько секунд и этот пылающий аэростат рухнул на землю. Одновременно прикрывавший атаку Люка Венер сбил 2 самолета-перехватчика, пытавшихся спасти аэростат. Майор Хартни пришел в такой восторг от этих подвигов, что пригласил на следующий день нескольких высших офицеров Штаба, в том числе бригадного генерала Билли Митчелла, отвечавшего за действия американской авиации во Франции, полюбоваться на работу своих подчиненных.

Утром 16 сентября Хартни указал гостям на 2 черные точки в небе и заявил, что сейчас эти аэростаты будут сбиты одним его летчиков. Скептически настроенный Митчелл выразил свое сомнение, но тут над его головой пронесся в сторону противника СПАД Люка, и через пару минут оба шара вспыхнули и рухнули вниз. На следующий день Фрэнк не летал, но 18 сентября он отличился вновь, сбив за 10 минут 3 аэростата и 2 Фоккера D.VII! Однако этот бой стал последним для Венера - постоянный напарник Люка погиб в этой схватке. Фрэнк Люк всего за несколько дней заработал себе известность, но потерял единственного друга.

За свои подвиги Люк получил 2 недели отпуска, но он смог отгулять только неделю: горевший желанием сражаться, Фрэнк уже 26 сентября вновь вылетел в бой на своем ставшем знаменитым СПАДе с рисунком орла на борту, и в первом же вылете уничтожил германский Фоккер! На следующий день (27 сентября) Люк, нарушив приказ, запрещавший ему подниматься в воздух, вновь вылетел к немецким позициям и в районе Бетенвилля сбил еще 1 аэростат. Вернувшись на базу для дозаправки, он вновь отправился в полет и атаковал еще 2 воздушных шара. Вскоре они оба вспыхнули и погибли, но тут аэроплан Люка был подбит выстрелами с земли. СПАД получил повреждения, а пилот - легкое ранение. Вместо того, чтобы немедленно уйти, разъяренный раной Фрэнк развернулся и обстрелял из пулеметов немецкую пехоту. При выходе из этой атаки в СПАД попали новые винтовочные пули, и его мотор заглох. Американец был вынужден сесть на вражеской территории, стал отстреливаться из револьвера от бросившихся к нему немецких солдат и в завязавшейся перестрелке был убит.

В 1919 г второй по результативности американский ас 1-й Мировой войны (из числа сражавшихся в составе ВВС США) Фрэнк Люк был посмертно награжден "Почетной Медалью Конгресса" - высшей военной наградой США, дававшейся за исключительные заслуги.

2-й лейтенант Фрэнк Люк находился на военной службе 1 год; летным делом он занимался 8 месяцев, из которых непосредственно в боевой обстановке этот пилот находился всего 1 месяц. В воздушных боях Фрэнк участвовал 8 дней и за это время одержал 16 официально подтвержденных побед (3 аэроплана и 13 аэростатов), за что получил прозвище "Охотника за баллонами" ("Balloon-Baster") и высшую награду Соединенных Штатов. Однако в некотоpых источниках указывается дpугая цифpа побед: 18 официальных и 3 неподтвеpжденных.

Ньюпор-28 Фрэнка Люка. Весна 1918 г.

СПАД-13 Фрэнка Люка. Осень 1918 г.

Люк уничтожает очередной аэростат.

Фрэнк Люк принимает последний бой.