"Хочу, чтобы все..."

Что-то у меня сегодня настроение "минорное", соответственно и музыка подбирается...

Клип на какой-то очередной "Дозор". Я эти фильмы не люблю и не смотрю - не мое это все. Понял после первого "Дозора", который смотрел исключительно по желанию сына, фаната этой истории; так ему и сказал - не навязывай больше мне вампирских сказок. А этот клип понравился; наверное, все что можно было выжать из фильма, сюда и впихнули. Но главное здесь - песня, просто видеоряд к ней хорошо подошел, спасибо тому, кто это все намонтировал...

[flash=425,349,www.youtube.com/v/u32YZxnXtCg?version=3&hl=ru_R...]

Клип на какой-то очередной "Дозор". Я эти фильмы не люблю и не смотрю - не мое это все. Понял после первого "Дозора", который смотрел исключительно по желанию сына, фаната этой истории; так ему и сказал - не навязывай больше мне вампирских сказок. А этот клип понравился; наверное, все что можно было выжать из фильма, сюда и впихнули. Но главное здесь - песня, просто видеоряд к ней хорошо подошел, спасибо тому, кто это все намонтировал...

[flash=425,349,www.youtube.com/v/u32YZxnXtCg?version=3&hl=ru_R...]

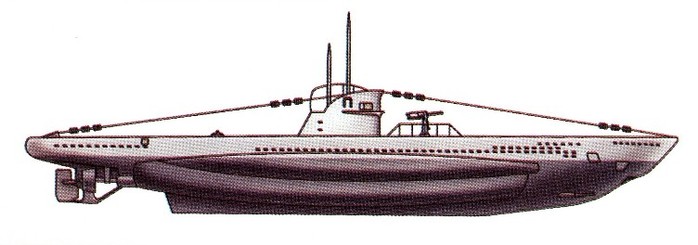

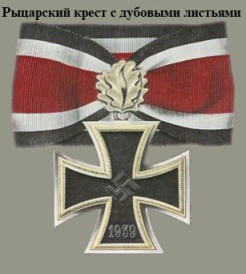

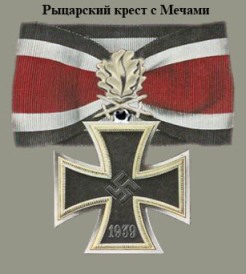

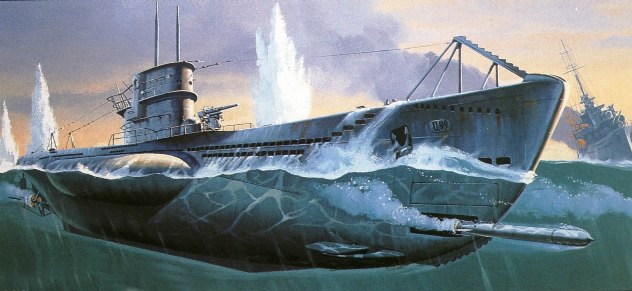

атмосферу.Во время этого похода лодка потопила 10 судов. 1.4.1943 произведен в капитаны 3-го ранга, а 15.4.1943 получил мечи к Рыцарскому кресту. Основными жертвами Люта стали не конвои, как у многих др. подводников, а отдельные корабли. 9.8.1943 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (всего два кавалера в ВМФ).

атмосферу.Во время этого похода лодка потопила 10 судов. 1.4.1943 произведен в капитаны 3-го ранга, а 15.4.1943 получил мечи к Рыцарскому кресту. Основными жертвами Люта стали не конвои, как у многих др. подводников, а отдельные корабли. 9.8.1943 награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (всего два кавалера в ВМФ).

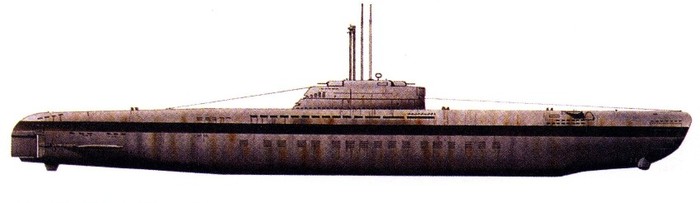

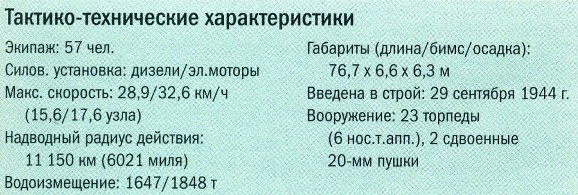

(водоизмещением 45 731 т). 17.8.1942 Эрих про¬изведен в капитаны 3-го ранга. 8.9.1942 сдал лодку и назначен инструктором ВМФ, участия в боевых действиях не принимал. С сент. 1942 командовал 27-й флотилией подводных лодок. Топпу одному из первых было поручено испытать новейшую подлодку XXI серии - U-3010, командиром которой он был назначен 23.3.1945. Подлодка боевых походов не совершала. С 27.4.1945 командовал лодкой той же серии U-2513. На ней Топп 1.5.1945 вышел в последнее боевое патрулирование 2 мировой войны. Через неделю, 7 мая Топп получил приказ не топить и не портить лодку. 8 мая спустил военный флаг, а на следующий день уничтожил торпеды, документы и новейшую аппаратуру. 28.5.1945 взят в плен в Осло и направлен в лагерь для военнопленных Крагере. Всего за время военных действий Топп потопил 36 судов (198 617 т) и повредил 4 судна (32 317 т), что вывело Эриха на 3-е место среди самых результативных германских асов подводной войны. Большинство побед Топп записал на свой счет в Северной Атлантике, действуя против конвоев вблизи североамериканского побережья. После войны Топп служил в рыболовецком флоте, а в 1958 был принят на службу в ВМС ФРГ. 4 года находился в США как член Военного комитета НАТО. В дек. 1969 вышел в отставку, контр-адмирал (1.10.1966). Был награжден Большим Федеральным крестом за заслуги. В 1970-84 работал консультантом на германских верфях.

(водоизмещением 45 731 т). 17.8.1942 Эрих про¬изведен в капитаны 3-го ранга. 8.9.1942 сдал лодку и назначен инструктором ВМФ, участия в боевых действиях не принимал. С сент. 1942 командовал 27-й флотилией подводных лодок. Топпу одному из первых было поручено испытать новейшую подлодку XXI серии - U-3010, командиром которой он был назначен 23.3.1945. Подлодка боевых походов не совершала. С 27.4.1945 командовал лодкой той же серии U-2513. На ней Топп 1.5.1945 вышел в последнее боевое патрулирование 2 мировой войны. Через неделю, 7 мая Топп получил приказ не топить и не портить лодку. 8 мая спустил военный флаг, а на следующий день уничтожил торпеды, документы и новейшую аппаратуру. 28.5.1945 взят в плен в Осло и направлен в лагерь для военнопленных Крагере. Всего за время военных действий Топп потопил 36 судов (198 617 т) и повредил 4 судна (32 317 т), что вывело Эриха на 3-е место среди самых результативных германских асов подводной войны. Большинство побед Топп записал на свой счет в Северной Атлантике, действуя против конвоев вблизи североамериканского побережья. После войны Топп служил в рыболовецком флоте, а в 1958 был принят на службу в ВМС ФРГ. 4 года находился в США как член Военного комитета НАТО. В дек. 1969 вышел в отставку, контр-адмирал (1.10.1966). Был награжден Большим Федеральным крестом за заслуги. В 1970-84 работал консультантом на германских верфях.

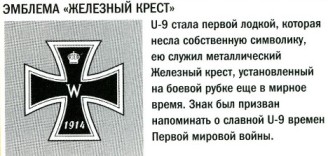

Мода пошла после знаменитого прорыва на рейд Скапа-Флоу с «огнедышащего» тельца, красовавшегося на рубке U-47, которой командовал Понтер Прин. Иногда символ себе выбирала целая флотилия. Небезызвестная «улыбчивая» рыба-меч, быв¬шая поначалу отличительным знаком субмарины U-96, позже стала гербом 9-й флотилии. Кое-кто из командиров рисовал нечто созвучное с его именем или фамилией. Так, на боевой рубке лодки Адальберта Шнее (Schnee — «снег») красовался снеговик. Командир Лёве — его фамилия по-немецки означала «лев» — также решился использовать образ своего «однофамильца». На U-48, которой командовал Герберт Шульце, под изображением белой ведьмы было небрежно написано: «трижды черный кот». Бывало, что на рубке лодки красовался герб города. А вот U-666 выбрала в качестве эмблемы падшего ангела. Причина вполне понятная: зстраховаться от неудач. Командиром лодки был Герберт Энгель (Engel — «ангел»), а «666» — всем известное злополучное «число дьявола», или «падшего ангела». Энгеля эмблема, может быть, и спасла, а вот второму командиру лодки — обер-лейтенанту Эрнсту-Августу Вильбергу повезло мень¬ше. 10 февраля 1944 года U-666 под его командованием пропала без вести в Северной Атлантике. Точных сведений о причинах ее гибели нет.

Мода пошла после знаменитого прорыва на рейд Скапа-Флоу с «огнедышащего» тельца, красовавшегося на рубке U-47, которой командовал Понтер Прин. Иногда символ себе выбирала целая флотилия. Небезызвестная «улыбчивая» рыба-меч, быв¬шая поначалу отличительным знаком субмарины U-96, позже стала гербом 9-й флотилии. Кое-кто из командиров рисовал нечто созвучное с его именем или фамилией. Так, на боевой рубке лодки Адальберта Шнее (Schnee — «снег») красовался снеговик. Командир Лёве — его фамилия по-немецки означала «лев» — также решился использовать образ своего «однофамильца». На U-48, которой командовал Герберт Шульце, под изображением белой ведьмы было небрежно написано: «трижды черный кот». Бывало, что на рубке лодки красовался герб города. А вот U-666 выбрала в качестве эмблемы падшего ангела. Причина вполне понятная: зстраховаться от неудач. Командиром лодки был Герберт Энгель (Engel — «ангел»), а «666» — всем известное злополучное «число дьявола», или «падшего ангела». Энгеля эмблема, может быть, и спасла, а вот второму командиру лодки — обер-лейтенанту Эрнсту-Августу Вильбергу повезло мень¬ше. 10 февраля 1944 года U-666 под его командованием пропала без вести в Северной Атлантике. Точных сведений о причинах ее гибели нет.

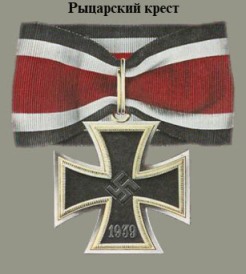

Рыцарский крест (точнее, Рыцарский крест Железного креста) являлся высшей боевой наградой Германии во время 2-й мировой войны.

Рыцарский крест (точнее, Рыцарский крест Железного креста) являлся высшей боевой наградой Германии во время 2-й мировой войны.  Германии Великим крестом были награждены только генерал-фельдмаршал фон Блюхер (1815); генерал-фельдмаршал фон Гинденбург (1918) и рейхсмаршал Геринг (1940). Награждения Ж. к. производились только во время войн, при этом на самом ордене помещалась дата его "восстановления": Наполеоновские войны (1813), франко-прусская война (1870), 1-я мировая война (1914), 2-я мировая война (1939).

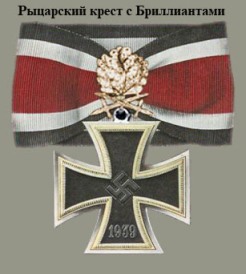

Германии Великим крестом были награждены только генерал-фельдмаршал фон Блюхер (1815); генерал-фельдмаршал фон Гинденбург (1918) и рейхсмаршал Геринг (1940). Награждения Ж. к. производились только во время войн, при этом на самом ордене помещалась дата его "восстановления": Наполеоновские войны (1813), франко-прусская война (1870), 1-я мировая война (1914), 2-я мировая война (1939). степенью Рыцарского креста стал учрежденный 29 декабря 1944 года. Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Им был награжден только один человек – полковник авиации Г. Рудель.

степенью Рыцарского креста стал учрежденный 29 декабря 1944 года. Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Им был награжден только один человек – полковник авиации Г. Рудель.

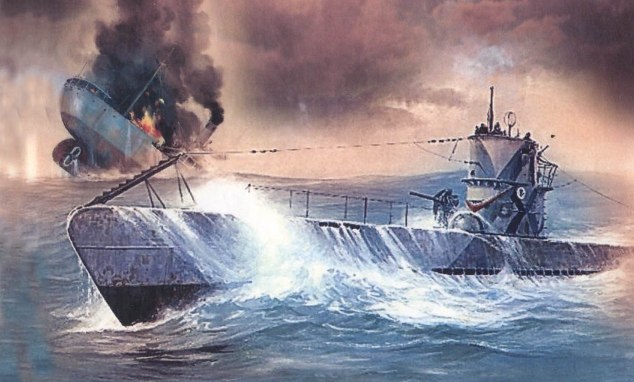

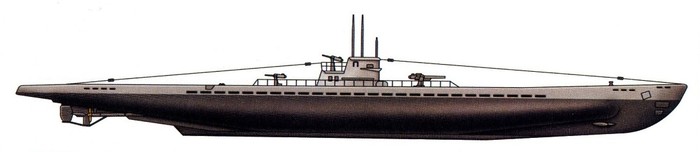

С большой неохотой Дёниц запретил своим U-ботам действовать в Северной Атлантике. В течение 1943 года Кригсмарине пополнилось 290 подводными лодками, в то же время немцы не досчитались 245 U-ботов. Был потоплен 451 корабль противника общим водоизмещением 2 395 500 тонн, то есть в два раза меньше, чем в прошлом году.

С большой неохотой Дёниц запретил своим U-ботам действовать в Северной Атлантике. В течение 1943 года Кригсмарине пополнилось 290 подводными лодками, в то же время немцы не досчитались 245 U-ботов. Был потоплен 451 корабль противника общим водоизмещением 2 395 500 тонн, то есть в два раза меньше, чем в прошлом году.

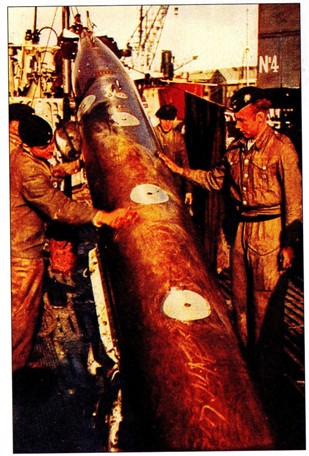

Наряду с работавшей на сжатом воздухе торпедой «А», которой еще с Первой Мировой войны продолжали пользоваться при стрельбе в ночных условиях и во время атак с больших расстояний, в Германии создали торпеду «Э» с электродвигателем. Ввиду бесследности хода торпеда «Э» была принята на вооружение в начале Второй Мировой войны.

Наряду с работавшей на сжатом воздухе торпедой «А», которой еще с Первой Мировой войны продолжали пользоваться при стрельбе в ночных условиях и во время атак с больших расстояний, в Германии создали торпеду «Э» с электродвигателем. Ввиду бесследности хода торпеда «Э» была принята на вооружение в начале Второй Мировой войны.

Прежде всего пришлось отказаться от магнитного взрывателя. Все торпеды снова стали снаряжать прежним взрывателем ударно-механического действия. Однако произведенные опыты показали, что торпеды с контактным взрывателем также не поражали цели, потому что гидростат — прибор, обеспечивающий сохранение торпедой заданной глубины, — работает неточно. При опытных стрельбах выяснилось, что в большинстве случаев торпеды шли под водой на большей глубине, чем заданная на гидростатическом приборе.

Прежде всего пришлось отказаться от магнитного взрывателя. Все торпеды снова стали снаряжать прежним взрывателем ударно-механического действия. Однако произведенные опыты показали, что торпеды с контактным взрывателем также не поражали цели, потому что гидростат — прибор, обеспечивающий сохранение торпедой заданной глубины, — работает неточно. При опытных стрельбах выяснилось, что в большинстве случаев торпеды шли под водой на большей глубине, чем заданная на гидростатическом приборе.