"Хочу, чтобы все..."

АДОЛЬФ ГАЛЛАНД

ADOLF GALLAND

СТРАНА - Германия

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1937-38, 1939-45гг

ЗВАНИЯ - обер-лейтенант - генерал-лейтенант

НАГРАДЫ - рыцарский крест с бриллиантами

ЧАСТИ - J.88, JG.26, JV.44

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ - 425

СБИЛ - 104 самолета

РЕКОРД 1-го БОЯ - 3 победы

ADOLF GALLAND

СТРАНА - Германия

УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ - 1937-38, 1939-45гг

ЗВАНИЯ - обер-лейтенант - генерал-лейтенант

НАГРАДЫ - рыцарский крест с бриллиантами

ЧАСТИ - J.88, JG.26, JV.44

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ - 425

СБИЛ - 104 самолета

РЕКОРД 1-го БОЯ - 3 победы

Адольф "Дольфи" Галланд наряду с Вернером Мёльдерсом является одним из самых знаменитых и самых выдающихся авиаторов 3-го Рейха. В нем сочетались не только способности выдающегося аса, но и таланты настоящего командира и руководителя. Галланд умел не только хорошо организовывать работу, но и смело отстаивал интересы дела перед самыми высокими государственными деятелями. "Дольфи" прославился не только тем, что перешагнул 100-победный рубеж и стал супер-асом, не имевшим себе равных среди истребителей противника, но и тем, что в течение 2-х лет войны он руководил всей истребительной авиацией Германии, достигшей под его руководством исключительных успехов. И в том, что германская авиация проиграла битву в воздухе, нет вины генерала Галланда. Он и так сделал больше, чем на его месте смог бы другой; но даже его настойчивости и храбрости не хватило на то, чтобы пробить стену некомпетентности высших руководителей Рейха и изменить роковую для Германии концепцию приоритетного развития бомбардировочной авиации. Тем не менее, "оплеванный" Герингом, свалившим на него всю вину за поражения, отстраненный от должности командующего, Галланд до последнего дня войны продолжал драться с врагом как рядовой летчик.

Адольф Галланд родился 19 марта 1912 г в Вестерхольте (Вестфалия), в семье, ведущей свое происхождение из рода французских гугенотов, бежавших от инквизиции из Франции в Германию еще в 16 веке. Адольф с малых лет восхищался пионерами летательных аппаратов, и в самой ранней юности сам решил стать пилотом. Его отец, управляющий поместьем, пытался его переубедить, однако юноша настоял на своем и занялся планерным спортом. В нем он достиг заметных успехов, выиграв многие региональные соревнования. Позже, в 1932 г, он побил рекорд длительности полета на планере, продержавшись в воздухе 2 часа 10 мин. Получив степень бакалавра, Галланд в том же 1932 г поступил в школу гражданской авиации в Брунсвике, где вскоре проявил свои незаурядные способности. Годом позже ставший канцлером Гитлер поручил Герману Герингу министерство авиации и поставил перед ним задачу создания боевой авиации Германии (Люфтваффе). Реализация этого плана требовала большого количества опытных летчиков, и многие лучшие пилоты гражданской авиации были отправлены на стажировку в Италию для приобретения навыков ведения воздушного боя. Среди этих избранных был и Адольф Галланд.

Вернувшись в Германию, Галланд поступил на работу в "Люфтганзу", однако вскоре он оставил эту авиакомпанию, так как был призван в нарождающиеся Люфтваффе. В феврале 1934 г Галланд прибыл для прохождения начальной военной подготовки в пехотный полк в Дрездене, через 3 месяца он был принят в офицерскую школу а уже в ноябре получил диплом лейтенанта, и направление в Шлессхайм (в марте 1935 г), где была организована школа истребителей.

Затем Галланд участвовал в создании в Ютерборге первой истребительной эскадры Jаgdgeschwаder-2 "Рихтгофен", но потерпел катастрофу во время тренировочного полета на "FW-44", и оказался на много месяцев прикован к больничной койке. В результате этой аварии Галланд ослеп на левый глаз (глаз то сохранился, но перестал видеть из-за попавших в него осколков стекла). Тем не менее, Адольфу удалось снова получить разрешение летать благодаря обману: во время лечения в госпитале Галланд запомнил наизусть все буквы на таблице окулиста.

биплан Не.51 командира 3/J.88 обер-лейтенанта Адольфа Галланда. Испания, 1937 г

В июле 1936 г, когда началась Гражданская война в Испании, Галланд вернулся на службу в Люфтваффе. В чине обер-лейтенанта он вступил в Легион "Кондор" - соединение добровольцев, направленное нацистской Германией на помощь националистам Франко. С мая 1937 по август 1938 г «Дольфи» командовал штурмовой эскадрильей (Schtаffel) 3/J.88, оснащенной самолетами He.51. За 15 месяцев, проведенных в Испании, Галланд совершил 300 боевых вылетов на штурмовку республиканских войск, за что получил по наградному представлению генерала Франко лично из рук Гитлера Золотой испанский крест c бриллиантами.

Весной 1939 г, по возвращении из Испании Галланд, как специалист по штурмовкам, был назначен командиром штурмовой эскадрильи в II(s)/LG.2. В сентябре 1939 г Адольф участвовал в Польской кампании, в ходе которой за 21 день боев совершил на своем Нs.123 87 боевых вылетов; за боевую активность «Дольфи» получил в награду Железный крест 2-й степени. Однако служба в штурмовой авиации не соответствовала устремлениям Галланда; кроме того, он плохо переносил сквозняки открытой кабины "Хейншеля" и это стало официальным поводом для перевода «Дольфи» в истребительную авиацию. 1 октября - сразу после падения Польши - молодой офицер отпраздновал свое производство в гауптманы (капитаны) и возвращение в истребительную авиацию. Галланд получил назначение в штабную группу JG.27 на должность адъютанта командира эскадры Макса Ибеля. Так как основное его служебное время занимала административная работа, летал он мало. Первую воздушную победу Адольф одержал только 13 мая 1940 г, когда в паре с лейтенантом Рёделем он атаковал группу из 8-ми "Харрикейнов" и сбил 2 из них (с пилотами этих машин он впоследствии - после войны - встретился и подружился). В тот же день после полудня Галланд уничтожил еще 1 "Харрикейн", а к концу месяца к личному счету Адольфа прибавились еще 7 побед, за что Адольф был награжден Железным крестом 1 степени. В июле 1940 г Галланд получил звание майора и стал командиром III/JG.26 "Шлагетер", базировавшейся на Гин (Guines). Эта часть под его руководством впоследствии стала одним из самых лучших истребительных подразделений Люфтваффе. Уже в первом боевом вылете в составе нового подразделения Адольф сбил 2 вражеских самолета, что стало только прологом его новых успехов.

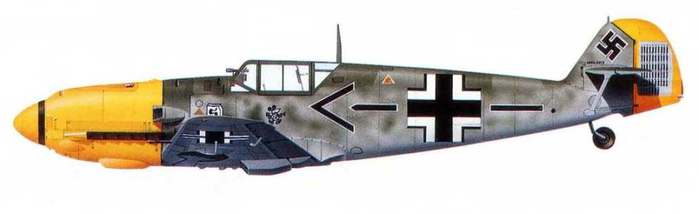

истребитель Bf.109E, на котором Адольф Галланд сражался в "Битве за Англию"

В конце июля Галланд впервые вылетел в рейд на Англию. В этом полете Адольф уничтожил 1 "Спитфайр", еще 2 "Спита" сбили пилоты его группы, потери же немцев составили 2 "Мессершмитта". В основном во время "Битвы за Британию" III/JG.26 использовалась для сопровождения бомбардировщиков, тем не менее, несмотря на то, что эта задача ограничивала инициативу истребителей, на вертикальном руле Галланда появлялись отметки все новых и новых побед. B августе он стал кавалером Рыцарского креста и принял от майора Хандрика командование всей JG.26, став в 28 лет командиром авиадивизии! К концу сентября немецкий ас одержал 40-ю победу и получил от фюрера (третьим по счету) самую престижную на тот момент награду Германии - Дубовые листья к Рыцарскому кресту.

Вообще-то как человек Адольф Галланд был немножко пижоном и сибаритом. Он любил женщин и сигары, которые курил даже в полете! В хвостовом отсеке своего истребителя "Дольфи" постоянно держал корзину с шампанским и омарами, чтобы иметь возможность отметить очередную победу в любой, самой сложной обстановке. Одетый всегда "с иголочки", галантный и остроумный, Адольф пользовался бешеной популярностью у дам и охотно шел им навстречу, "закручивая" роман за романом - даже во фронтовой обстановке... Однако все эти черты великосветского плейбоя ничуть не мешали Галланду быть отличным бойцом и командиром, любимым подчиненными и уважаемым командирами.

1 ноября командир JG.26 сбил 50-й самолет противника. Однако мужество немецких летчиков-истребителей не смогло сломить стойкость британского сопротивления, и RАF выиграли «Битву за Англию», нанеся Люфтваффе первое поражение во 2-й Мировой войне. В ходе этой битвы Адольф Галланд стал одним из первых немецких летчиков, освоивших и испытавших в бою новый германский истребитель Bf-109F, превосходивший по своим качествам все имевшиеся тогда в Европе самолеты этого класса. И быстрое широкое распространение этой машины в Люфтваффе произошло, в какой-то мере, благодаря Галланду, чьи восторженные отзывы сыграли не последнюю роль в форсировании производства "Фридриха". Кстати, обожавший всякие переделки Галланд завел себе 2 особых персональных Bf-109F с усиленным вооружением. На первый он в полевых условиях установил в крыльях 2х20-мм дополнительные пушки, а на втором – добавил к штатной носовой 20-мм пушке 2х13-мм крупнокалиберных пулемета. Эти «самоделки» Галланда стали прообразами будущих мощных Bf-109G-6, которые Люфтваффе получили на вооружение после того, как Галланд стал командующим истребительной авиацией.

истребитель-"самоделка" Bf.109F Адольфа Галланда с самовольно установленными в крыльях дополнительными 20-мм авиапушками

После окончания "Битвы за Англию" напряжение боев над Каналом заметно спало; JG.26 Галланда теперь занималась прикрытием кораблей германского флота – сначала в Бресте, а затем в Кале. 21 июня 1941 г Галланд записал на свой счет 70-ю победу, сбив 2 бомбардировщика «Бленхейм», но и сам был подбит эскортировавшим группу "Спитфайром", после чего с трудом совершил вынужденную посадку. Быстро добравшись до своей части, Адольф вновь взлетел на перехват англичан и уничтожил "Спитфайр", но тут же опять был сбит; выпрыгнув с парашютом из пылающей машины, он чудом спасся от смерти. Этот день с тех пор Галланд считал своим вторым днем рождения.

А 9 августа 1941 г награжденный Мечами к Рыцарскому кресту Адольф Галланд познакомился с необычным противником, ставшим после окончания войны его другом. В тот день Адольф встретился с безногим британским асом Дугласом Бейдером, попавшим в плен после неравного боя с Мессершмиттами из JG.26. Галланд пригласил восхитившего его героя на свой аэродром в Виссан, добился у маршала Геринга разрешения сообщить англичанам о судьбе Бейдера и передать им его просьбу прислать новые протезы взамен сломавшихся при прыжке с парашютом. Правда, Дуглас "отблагодарил" Адольфа за заботу побегом из-под стражи, за что Галланд получил "фитиль" от Геринга, однако эта неприятность не отразилась на послевоенной дружбе двух выдающихся летчиков...

К концу 1941 г на счету Галланда было уже 94 сбитых самолета. Одновременно продолжался подъем «Дольфи» и по служебной лестнице: в ноябре 1941 г он был назначен вместо погибшего Мельдерса Инспектором истребительной авиации, месяцем позже Галланд получил звание оберста (полковника). А 28 января 1942 г 29-летний Адольф стал самым молодым генералом германской армии и фюрер наградил Галланда за постоянно проявляемую храбрость самым высшим военным орденом - Рыцарским крестом с бриллиантами.

В феврале 1942 г Галланд руководил операцией по воздушному прикрытию прорыва германских кораблей из Бреста через Па-де-Кале в Норвегию, которая благодаря его умелым действиям была успешно завершена. В этой операции Галланд располагал 250 истребителями, которым было очень трудно поддерживать прорывающиеся корабли ввиду большой удаленности германских аэродромов от места прорыва. Германские самолеты действовали на пределе дальности, но сумели уничтожить несколько десятков британских крылатых машин при потере 17 своих истребителей и 11 пилотов - такие низкие потери объясняются не только хорошей подготовкой немецких летчиков, но и точным расчетом их командующего, правильно определившего, какие самолеты где должны действовать и куда возвращаться, чтобы избежать напрасных потерь из-за израсходованного горючего.

Инспектор истребительной авиации генерал-лейтенант Адольф Галланд

Огромную роль сыграл генерал Галланд и в создании системы противовоздушной обороны Рейха. Эта задача была очень сложна, так как упоенный победами начала войны маршал Геринг безапелляционно заявил Гитлеру, что он сделал все, чтобы ни одна бомба не упала на территорию Германии. Теперь же, в изменившейся обстановке рейхсмаршал самоуверенно не желал замечать стремительно нараставшую опасность со стороны бомбардировочной авиации союзников. Главнокомандующий Люфтваффе вместо того, чтобы спешно решать возникшую важную проблему, словно страус прятал от нее "голову в песок". Так, когда Галланд проинформировал Геринга о появлении в районе Аахена вражеских бомбардировщиков и об уничтожении нескольких из этих машин, маршал заявил, что этого просто не могло быть. Тогда Галланд предложил Герингу самому посмотреть на обломки вражеских самолетов, лежащие на территории Германии, на что Геринг ответил: "Я приказываю, чтобы их там не было! Вы меня поняли?!". Естественно, что в сложившихся условиях "Дольфи" было очень трудно добиваться отлаженной работы системы ПВО, так как невозможно было требовать увеличения расходов на противовоздушную оборону, если Рейху "не угрожала" опасность налетов! Поэтому то, что все же удалось сделать Галланду для воздушной обороны Германии, может вызывать только удивление...

Много времени и сил Адольф Галланд потратил на попытки убедить высшее руководство Рейха в необходимости пересмотреть концепцию развития германской авиации в пользу истребителей, от которых зависело завоевание и удержание господства в воздухе, а так же защита неба Германии от налетов бомбардировочных армад союзников. Однако всего его опыта, логики и настойчивости так и не хватило, чтобы убедить ничего не понимавшего в воздушной войне Гитлера и напыщенного, закостеневшего в своей самоуверенности Геринга отказаться от идеи покончить с врагом при помощи большого количества бомбардировщиков. За это нежелание высших руководителей Рейха уделить больше внимания и средств на воздушную оборону Германии приходилось расплачиваться генералу Галланду и его летчикам-истребителям - их было слишком мало для того, чтобы обеспечить нормальную боевую работу на всех существовавших фронтах. Галланду приходилось затыкать образовывавшиеся в воздушной обороне Германии то здесь, то там прорехи путем постоянного перемещения немногочисленных истребительных частей с одних фронтов на другие. Главную свою задачу он видел в спасении германских городов от полного уничтожения их бомбардировочной авиацией союзников, и ради этого спасения жизней гражданского населения Галланд был вынужден обнажать другие участки, отзывая в Германию истребители, как воздух необходимые на русском, африканском, итальянском фронтах. Он проделывал это, даже несмотря на личный запрет Гитлера отзывать истребители с фронтов, и сейчас уже никто не сможет подсчитать, сколько жизней простых немцев спасла его храбрость, самостоятельность и решительность в принятии на себя ответственности.

Благодаря всему этому над Галландом стали сгущаться тучи. Резко ухудшились его отношения с непосредственным начальником - маршалом Герингом, который выставил Галланда виновником неудач Люфтваффе, свалив, как он неоднократно уже это проделывал, свою вину на плечи подчиненного. Галланд яростно боролся за введение на вооружение принципиально нового реактивного истребителя Ме-262, но голос его не был услышан Верховным командованием. В результате производство этой замечательной машины, которая была способна повернуть ход воздушных баталий в пользу немцев, было оттянуто на год, и она пошла в серийное производство только тогда, когда что-либо изменить уже было поздно. Мало того, несмотря на катастрофическую нехватку истребителей, часть этих необходимых для противовоздушной обороны Германии самолетов по настоянию Гитлера была выпущена в бомбардировочном варианте! А любая попытка Галланда доказать руководству неправильность его действий тут же пресекалась ненавидевшим молодого талантливого генерала главнокомандующим Люфтваффе Германом Герингом...

Борьба Адольфа Галланда со своим собственным начальством является примером того, каким благом для союзников были инспирированные астрологией некомпетентные решения Гитлера в отношении стратегии и тактики. Нет никаких сомнений, что если бы у генерала Галланда были развязаны руки, вся картина воздушных боев на европейском театре военных действий могла бы стать совершенно иной. Однако в сложившихся условиях "Дольфи" был бессилен что-либо сделать. Ощущая это свое бессилие, Галланд согласился даже на создание особых "штурмовых" истребительных частей, летчики которых готовы были идти на таран вражеских бомбардировщиков, лишь бы остановить уничтожение германских городов! Для того, чтобы шансы на выживание этих немецких "камикадзе" были по возможности максимальны, "Дольфи" приказал тщательно продумать и отработать технику таранного удара и последующую операцию спасения летчика...

Его растущее раздражение своим начальством и Верховным командованием, которое, как «Дольфи» ясно мог видеть, толкало Германию в пропасть, привело Галланда к открытому вызову и конфронтации с руководством. После очередного столкновения с Герингом, обвинявшим Галланда и его летчиков-истребителей в поражениях Германии, не выдержавший хамства маршала Галланд сорвал с себя честно заработанный в боях Рыцарский крест и швырнул его Герингу. За это он был уволен в январе 1945 г в отставку. И Галланд еще легко отделался: от более жестокой расправы его спасла только огромная популярность среди населения Германии, считавшего генерала Галланда одним из лучших героев немецкой армии.

Тем не менее, уже понимавший бессмысленность дальнейшей борьбы против всего мира «Дольфи» не смог бросить своих товарищей и спокойно отсиживаться «на пенсии». Буквально за несколько недель после увольнения Галланд организовал и возглавил авиачасть реактивных истребителей JV.44 (Jgdverbаnd.44). В этот полк, оснащенный реактивными истребителями Ме-262, он собрал цвет Люфтваффе - самых талантливых и результативных германских асов. В последние месяцы жизни 3-го Рейха генерал Галланд вновь дрался как рядовой летчик, доведя к концу апреля 1945 г свой личной счет до 104 побед. Не отставали от своего командира и его любимцы - суперасы Бэр, Штайнхофф, Грюнберг, Лютцов, Крупински - опустошавшие на реактивных истребителях боевые порядки противника. На какое-то короткое время они вновь ощутили чувство превосходства над врагом, но это превосходство было только на их участке фронта, и оно уже не могло изменить исход войны. Несмотря на отчаянное сопротивление немцев Германия проиграла войну, и Галанд был арестован американцами 5-го мая 1945 г на аэродроме Зальцбурга.

реактивный истребитель Ме.262 Адольфа Галланда, на котором генерал завершал 2-ю мировую войну

После окончания войны Галланд принимал участие в реорганизации аргентинской авиации, а в 1954 г вернулся в ФРГ. Впоследствии он принимал участие в съемках исторического суперфильма "Битва за Англию", где консультировал съемочную группу по вопросам организации действий германской авиации во 2 Мировой войне. Скончался 9 февраля 1996 г.

престарелый Адольф Галланд в кабине "Спитфайра" в окружении английских асов на годовщине "Битвы за Британию"