"Хочу, чтобы все..."

Конкуренты Кольта

В середине 19 века в Америке разразился настоящий револьверный бум – пожалуй, только самый ленивый предприниматель не производил этого вида оружия. Многочисленные второ- и третьесортные фабрики, у которых не было достаточно средств и талантливых инженеров, чтобы создать собственное оружие, в массовом количестве копировали образцы своих более успешных конкурентов, изменяя в них некоторые узлы, чтобы обойти патентные преграды на производство чужого оружия. Как правило, такие переделки только ухудшали оружие, а низкие производственные возможности этих небогатых оружейных мастерских приводили к низкому качеству исполнения револьверов. Однако в условиях всеобщего глобального спроса на оружие и типичного для военного времени режима экономии эти пусть и плохие, зато дешевые револьверы все равно находили своего покупателя и использовались в боях.

Но в рамках открытого для самых разных читателей дневника нет смысла подробно разбираться в каждом скомпилированном или экспериментальном образце того времени. Поэтому в этом разделе мы рассмотрим лишь некоторые образцы короткоствольного оружия США периода гражданской войны, которые или являли собой выдающуюся разработку, отличную от Кольта, или выпускались в столь массовом количестве, что пройти мимо этого «ствола» было бы несправедливо.

Ремингтон – самый серьезный конкурент Кольта (1860)

Как уже говорилось, револьвер Кольта был хоть и многозарядным, но «недолгоиграющим» оружием. В реальном бою с его перезарядкой возникали трудности, и владелец такого револьвера был ограничен всего шестью или пятью выстрелами. В известной степени этих проблем позволяло избежать использование Ремингтона — другого очень популярного длинноствольного револьвера времен гражданской войны; ведь многие офицеры и солдаты предпочитали оружие именно этой системы. В отличие от Кольта обладавший такой же огневой мощью Ремингтон имел цельнометаллическую замкнутую раму, что значительно увеличивало прочность и улучшало точность стрельбы. А главное, барабан револьвера легко снимался, и стрелок мог не перезаряжать револьвер снова, а попросту иметь запас уже заряженных барабанов и менять их по мере необходимости. Кроме того, вместо капсюльных шпеньков, которые использовались в револьверах Кольта, в задней части барабана Ремингтона были сделаны специальные углубления. Они увеличивали безопасность этого оружия и позволяли заряжать не пять, а все шесть камор.

Фирма Ремингтон была достаточно мощным оружейным предприятием, в основном специализировавшимся на выпуске винтовок, но не брезговавшим и разработкой короткоствольного оружия. Поэтому револьверов Ремингтон, как и Кольтов, было выпущено довольно много, и их размеры и калибр варьировались в зависимости от модели. Первыми из этой серии были произведенные в 1860-62 годах армейская и морская модели Билз (.44 и .36 калибров соответственно). За ними следовали армейский и морской Ремингтоны, производство которых было налажено в 1862 году. Новая армейская и новая флотская модели, производство которых началось в 1863 году, оказались долгожителями — их выпускали вплоть до 1875 года. Этот список можно было бы продолжить, но и без того понятно, что револьвер системы Ремингтон быстро завоевал себе популярность. Когда после войны ветераны Юга начали распродавать скопившееся у них стрелковое оружие, револьвер Ремингтон ценился у покупателей особенно высоко и стоил дороже, чем револьверы других систем. Всего было произведено 147.500 Ремингтонов «Арми» калибра .44 и 45.000 Ремингтонов «Нэви» калибра .36.

Револьвер фирмы «Уитни» производился с 1850 по 1860 год в двух версиях: шестизарядный «Нэви» калибра .36 (выпущено 33.000 штук) и пятизарядный «Покет» калибра .31 (выпущено 32.500 штук). Они стали первыми на американском рынке револьверами с замкнутой рамой, что делало это оружие более прочным, чем знаменитые Кольты. Именно это качество Уитни явилось причиной его определенной популярности среди американцев, хотя производственные мощности фирмы не позволили этому оружию превзойти как Кольт, так и Ремингтон. К тому же обе версии Уитни имели относительно небольшой для армии калибр, и потому поставлялись только во флот и в свободную продажу. Тем не менее, револьверы Уитни широко использовались в гражданской войне обеими сторонами, так как все выпущенное до войны оружие быстро разошлось как среди жителей Севера, так и среди жителей Юга.

Эти револьверы выпускались с 1856 г, причем оружие фирмы «Севедж» получило прозвище «Восьмерка» - из-за необычного устройства ударно-спускового механизма в форме цифры 8. Севеджи имели двойной спусковой крючок: верхний – традиционный для спуска ударника, а нижний – кольцевой рычажного типа для взведения средним пальцем руки курка (с поворотом барабана). Еще одной интересной особенностью Севеджа была новаторская система сдерживания прорыва пороховых газов. Для этого барабан при взведенном курке перед выстрелом продвигался вперед и вплотную прижимался к стволу. Таким образом, Севедж «Восьмерка» стал предшественником Нагана в деле газогерметизации револьвера.

Все Севеджи выпускались в версии «Нэви» как шестизарядники калибра .36 в двух версиях. Первая, так называемая «старая модель» производилась с 1856 по 1960 год; затем револьвер был модернизирован, и с 1861 по 1865 год выпускалась «новая модель» несколько измененного вида. Всего Севеджей было произведено 20 000 штук; 12 000 из них были поставлены флоту, остальные пущены в свободную продажу.

Все револьверы, выпускавшиеся в США в середине 19 века, традиционно изготавливались, как оружие одинарного действия – у них перед каждым выстрелом требовалось вручную взвести курок. Европейские же револьверы чаще всего были двойного действия – курок взводился сам при нажатии на крючок спуска.

И вот для завоевания лучшего места на оружейном рынке при помощи введения в обиход европейской идеи самовзвода нью-йоркская фирма «Старр Армз Ко» начала в 1858 году выпуск револьвера «Старр Дабл экшн Арми». Это капсюльное оружие отличалось от Кольта большей боевой скорострельностью (однако перезаряжалось так же медленно). К тому же револьвер Старр имел замкнутый корпус и был намного прочнее Кольта. Это оружие выпускалось до 1962 года в двух вариантах – армейском (калибра .44) и морском (калибра .36). Армейских Старров изготовили 23.000 штук, а флотских – 3000.

Несмотря на целый ряд преимуществ Старра перед Кольтом он не смог всерьез потеснить конкурента. Как ни странно, большинство американцев невзлюбило это, в общем-то, неплохое оружие именно из-за его главного достоинства – самовзвода! Приверженцы традиций, консервативные американцы были убеждены, что одинарная схема лучше двойной. Поэтому они яростно критиковали «Старр», считая, что из-за самовзвода снижается точность стрельбы оружия. В результате компания «Старр» была вынуждена перейти к более привычной для американцев одинарной схеме: с 1863 года в серию пошел тот же «Старр Арми», но уже без самовзвода! Этих «стволов» было выпущено около 27.000 штук. Таким образом, общий выпуск револьверов «Старр» составил 53.000 штук.

Этот револьвер фирмы «Манхэттен Файерармз компани» калибра .36 (8,6 мм) фактически являлся копией знаменитого Кольта «Нэви» обр.1851 г и отличался от прототипа незначительными изменениями. Он производился в Нью-Арке (штат Нью-Джерси) с 1859 по 1868 г в нескольких версиях («Нэви» и «Покет») со стволами разной длины и различной емкостью барабана (6 и 5 зарядов). Всего было выпущено 78.000 штук револьверов «Манхеттен», которые, как и их прототип, достаточно широко применялся в боях.

Револьвер «Петтинджилл» (1861)

Данное оружие было сконструировано инженером Петтинджиллом еще в 1856 году, однако тогда необычный для того времени револьвер в нестандартном калибре .34 не вызвал доверия покупателей и практически не производился (крохотная пробная серия коммерчески провалилась). Однако с началом гражданской войны и возникшим оружейным бумом, когда армия готова была закупать револьверы тысячами, владельцы нью-йоркской фирмы «Роджерс и Спенсер» в стремлении заработать большие деньги извлекли из архивов чертежи «Петтинджилла». Оружие было спешно перепроектировано под армейский калибр и предложено военным. Армейцы Севера в горячке заказали фирме 5000 револьверов. Однако отработка конструкции затянулась, а потом начались проблемы с массовым производством. В результате за 1862-1863 годы фирма передала военным всего 2000 «Петтинджиллов», после чего армия просто отменила свой заказ. Фирма «Роджерс и Спенсер» собрала из уже изготовленных деталей еще 1400 «Петтинджиллов» и прекратила его производство, а собранные револьверы пустила в свободную продажу гражданскому населению.

Необычность конструкции «Петтинджилла», оттолкнувшая американцев, заключалась в том, что он имел скрытый в корпусе курок, который нельзя было взвести пальцем – револьвер был исключительно самовзводным. Если бы «Петтинджилл» пошел в массовое производство в 1856 году, он бы стал первым американским «Дабл Экшном», но так как его выпуск был налажен только в 1861 году, «Петтинджилл» уступил это место револьверу «Старр» образца 1858 года. Однако «Старр» при необходимости можно было взводить пальцем и производить точный прицельный выстрел, как из оружия одинарного действия; «Петтинджилл» же был обречен на неточную стрельбу на дальние дистанции в силу своей конструкции, и здесь уже не мог помочь даже длинный ствол этого револьвера (7,5 дюйма).

Револьвер Купера (1862)

Револьверы Купера в версиях «Нэви» и «Покет» калибров .36 и .31, выпускавшиеся с 1862 по 1869 год, внешне очень походили на револьверы Кольта, однако существенно отличались от своих «близнецов» внутренним устройством. В отличие от одинарных Кольтов Куперы имели механизм двойного действия, т.е. были самовзводными. Любопытно, что производство самовзводных Куперов началось примерно в то время, когда армейцы отказались от самовзводных Старов, как менее точного оружия. Видимо «не военные» американцы, применявшие короткоствольные Куперы только для самообороны на близких дистанциях, все же пришли к выводу, что при стрельбе «в упор» скорострельность самовзводного оружия важнее высокой точности огня. Тем не менее, револьверов Купера было выпущено относительно немного – всего 15.000 штук. Но это немного по сравнению с Кольтами и Ремингтонами, однако значительно больше, если сравнивать со многими другими моделями револьверов менее известных фирм.

Этот револьвер калибра .44 выпускался в Нью-Йорке в 1863-1864 гг. Револьвер имел замкнутую раму, более прочную, чему Кольта, и «пятку» над рукоятью, что делало стрельбу комфортной из-за более плотного охвата ладонью оружия и меньше подбрасывало револьвер при выстреле. Именно эти качества стали причиной популярности Остин Фримана среди офицеров Севера, и хотя этот револьвер никогда не поставлялся в армию, военные охотно закупали его за свой счет в оружейных магазинах. По количеству выпущенных экземпляров этого типа револьвера существует разночтение: одни источники указывают 2000 штук, в других же фигурирует цифра в 23.000 штук. Лично мне последняя цифра представляется сомнительной исходя из того, что оружие производилось малоизвестной оружейной фирмой не более двух лет.

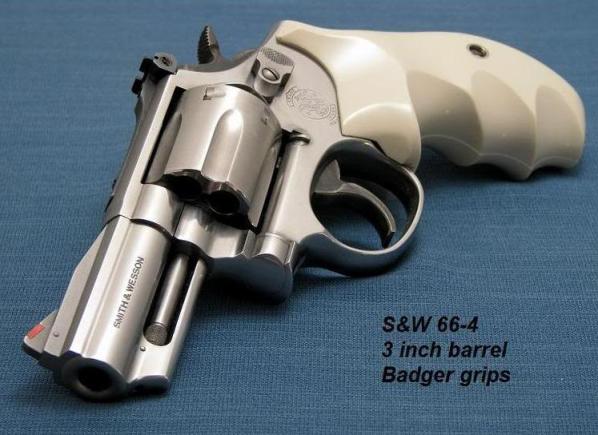

Компаньоны Смит и Вессон после провала с пистолетом «Волканик» решили поправить свои дела при помощи выпуска революционно нового оружия. Для его создания конструкторы разработали целую линейку новых боеприпасов: металлические патроны кругового воспламенения во всех калибрах - от .22 до .44! Кроме того, в 1856 году они приобрели у некоего Роллина Уайта (от которого до этого пренебрежительно отмахнулся Сэмюэл Кольт!) патент, дававший им монопольное право на производство в США револьверов со сквозными каморами барабана, позволявшими заряжать патроны с тыльной части барабана. Теперь после израсходования всех зарядов стрелку не нужно было долго перезаряжать свой револьвер, тщательно отмеривая порох в каждую камору, вставляя туда пули и придавливая заряд прибойником, а потом еще и надевая капсюли на каждый шпенек. Стрелку, вооруженному Смит-Вессоном, достаточно было раскрыть револьвер, выбить из барабана стреляные гильзы и вставить туда новые патроны.

Так родился револьвер нового типа, который был способен затмить знаменитые Кольты высочайшей для того времени боевой скорострельностью. Однако осторожные компаньоны решили начать выпуск нового оружия не с тяжелых мощных армейских образцов, так как покупка принципиально нового оружия консервативным армейским начальством оставалась под вопросом, а с легких малокалиберных «стволов» для личной самообороны. В 1857 году в серию пошел маленький карманный 7-зарядный револьвер калибра .22, получивший название «Смит-Вессон» №1. Этот миниатюрный гражданский револьверчик имел раскрывающуюся переломную раму и съемный барабан. Оружие получилось легким и удобным, его было легко спрятать; особенно покупателей поражало то, что этот револьвер удивительно быстро и просто - по сравнению с капсюльным Кольтом - перезаряжался. Поэтому оружие быстро стало весьма популярным и раскупалось практически мгновенно, принося фирме огромные прибыли. Правда, чувство безопасности, которое внушало это оружие своим владельцам, было несколько обманчивым – патроны калибра .22 оказались очень маломощными, и не могли быстро и надежно вывести из строя пораженную цель. Показательным примером низкого останавливающего действия калибра .22 стал случай в салуне Огайо, где подвергшийся нападению местного пьяницы посетитель в упор всадил в живот противнику из «Смита» все семь пуль но, тем не менее, был задушен нападавшим. Изрешеченный пьяница после этого выхлебал целый стакан виски и проехал почти 50 километров, прежде чем скончался от множественных внутренних кровоизлияний…

Тем не менее, скорострельный «Смит-Вессон» расходился с прилавков, как горячие пирожки. Поэтому производство его продолжалось более 20 лет, до 1881 года; время от времени дизайн оружия совершенствовался, но это никак не отражалось на боевых свойствах револьвера. Всего было выпущено и продано около 260.000 Смит-Вессонов №1.

Револьвер Смита и Вессона №2 (1861)

После оглушительного успеха своей «патронной» версии №1 компаньоны решили начать завоевание и армейского рынка. Для этого они создали новый револьвер под патрон калибра .32, который фактически был несколько увеличенной и утяжеленной копией предыдущего образца. Из-за увеличения калибра конструкторам пришлось уменьшить количество зарядов в барабане: новый револьвер получился шестизарядным. Эта модель получила название «Смит-Вессон» № 2; она пошла в серию в 1861 году – как раз в самом начале гражданской войны.

Оружие выпускалось со стволами разной длины – таким образом Смит и Вессон старались расширить зону применения своего оружия от личной самообороны до военного применения, что должно было увеличить продажи и принести большую прибыль. Однако в наибольшем количестве выпускались «Смит-Вессоны» с 5- и 6-дюймовыми стволами, потому что они раскупались наиболее охотно. Револьверы с 4- и 8-дюймовыми стволами пользовались меньшим спросом, и потому их производство было весьма ограниченным.

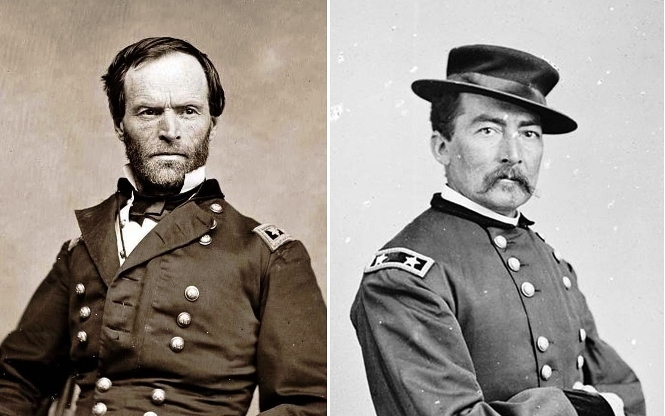

Это оружие так же быстро стало весьма популярным. Однако, хотя «Смит» №2 и был заявлен как «армейский», этот револьвер никогда официально не закупался американской армией – опасения компаньонов насчет консерватизма военного министерства оказались оправданы. Тем не менее, в годы гражданской войны многие офицеры и солдаты покупали №2 на собственные деньги, так как заряжавшийся патронами револьвер давал стрелку серьезное преимущество перед противником, вооруженным стандартным капсюльным оружием того времени. «Смит-Вессонами» №2 пользовались многие знаменитости - такие, как генералы Кастер и Радерфорд Хейз (будущий 19-й президент США), а так же известный бандит, а во время войны солдат Юга Джесси Джеймс.

«Смит-Вессон» №2 производился до 1874 года. За это время было произведено 77.155 револьверов (по другим данным более 88.700). Затем в производстве «двойку» сменила модель №3, но это случилось уже после окончания гражданской войны…