"Хочу, чтобы все..."

Наполеон вернулся из Итальянского похода в зените боевой славы. Чтобы занять делом популярного полководца и одновременно закрыть ему путь к политической деятельности, опасавшаяся шустрого корсиканца Директория тут же поручила Бонапарту подготовку десантной операции в Великобританию, рассчитывая руками Наполеона подавить последнего непобежденного врага Французской республики.

Однако генерал Бонапарт, ознакомившись на месте с положением дел, убедился: эта десантная операция не обеспечена ни в военно-морском, ни в финансовом отношении - фактически идея высадки французских войск в Англии являлась чистейшей авантюрой. «Я не возьмусь в таких условиях рисковать судьбой Франции» - заявил Наполеон. Однако с грозной Великобританией, не принявшей французскую революцию и выступившей против нее, молодой республике бороться было необходимо, и тогда Бонапарт выдвинул идею овладения Египтом: «Мы нанесем удар по Англии не на берегах Темзы, а на берегах Нила. Для того чтобы разгромить Англию, нам необходимо овладеть Египтом».

Директория, которую раздражала внезапная колоссальная популярность Бонапарта и то, что Наполеон, по его же словам «разучился повиноваться» глупцам, стоявшим над ним, охотно согласилась на перемену направления удара. Во-первых, египетская экспедиция должна была надолго удалить излишне активного генерала из Франции, а во вторых, действительно, захват Египта мог бы вытеснить англичан с берегов Красного моря и отдать его побережье французским купцам. Кроме того, успех в Египте приблизил бы французские войска к Индии и позволил объединить силы с правителем южно-индийского княжества Майсур, который вел вооруженную борьбу против английских колонизаторов. А это уже угрожало ниспровержением английского владычества в Индии – жемчужине заморских владений Великобритании… Поэтому со стороны Директории Бонапарту была оказана полная поддержка – лишь бы как можно быстрее отправить его подальше. А там, как повезет: победит – замечательно; нет – одним опасным конкурентом станет меньше…

На момент начала грандиозной Египетской экспедиции главнокомандующему Восточной армии было всего 29 лет…

Наполеон тут же развил кипучую деятельность по подготовке экспедиции; при этом он сам лично вникал во все: и в выбор кораблей, которым предстояло доставить французов в Египет, и в вопросы снабжения оружием, боеприпасами и продовольствием его Восточной армии, и лично занимался подбором чуть ли не каждого солдата для этой армии. Да, генерал Бонапарт умел хорошо выбирать для своих войск не только выдающихся генералов, но, в случае необходимости, и лучших офицеров, капралов и солдат. Обладая феноменальной памятью, Наполеон лично знал огромное количество бойцов, воевавших с ним в Италии, их сильные и слабые стороны. И так как для Египетского похода, для войны под палящим солнцем при пятидесятиградусной жаре, для дальних переходов по раскаленным пустыням без воды и тени ему были нужны самые выносливые люди, Бонапарт отбирал самых терпеливых и сильных солдат, безжалостно отбраковывая других отличных воинов, уступавших по этим качествам избранникам. Одновременно Наполеон внимательно следил за перемещениями английской эскадры адмирала Нельсона, которая могла уничтожить французскую эскадру во время перехода морем, тщательно изучая каждое сообщение морских разведчиков о положении противника.

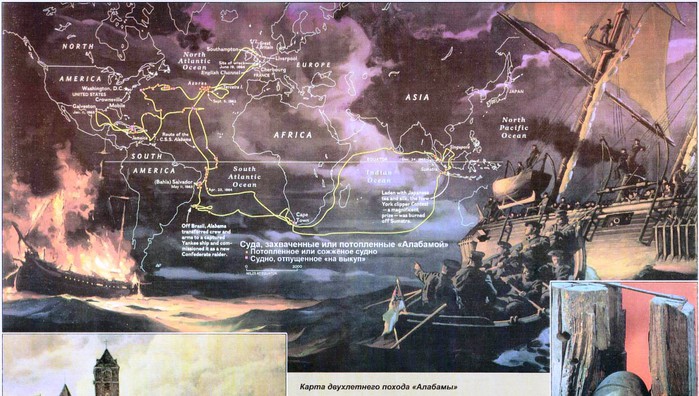

И вот 19 мая 1798 года из Тулона вышла в море французская эскадра, состоявшая из 280 транспортных и 40 боевых судов (из них 13 линкоров – самых мощных боевых кораблей того времени). Транспортники несли на себе почти 33.000 солдат, 1230 лошадей, 171 полевое орудие, припасы и продовольствие (в том числе 930.000 литров вина и 120.000 пинт водки – видимо, французы собирались не столько воевать, сколько «бухать»). Вместе с военными на этих судах направлялись в Египет и ученые – 167 ученых и деятелей искусства, фактически весь цвет тогдашней французской науки в самых разных областях знаний; им предстояло познакомить европейское общество с наследием египтян, которых Наполеон считал прародителями цивилизации.

Путь французского флота в Египет (19.05. - 1.07.1798 г)

О том, что французы готовят какую-то морскую экспедицию, знала чуть ли не вся Европа. Поэтому адмирал Нельсон бороздил воды Средиземного моря в разных направлениях, надеясь перехватить французский флот и уничтожить его, как только тот выйдет в поход. И тут до Нельсона дошли слухи, что генерал Бонапарт направляется в Гибралтар, с целью обогнуть Испанию и высадить десант в Ирландии, чтобы оттуда угрожать самой Великобритании. Нельсон тут же бросился на Гибралтарское направление, не подозревая, что слухи об Ирландском походе распустил сам Бонапарт. Пока легковерный англичанин блокировал путь в Гибралтарский пролив на западе, флотилия Наполеона пересекала Средиземное море с северо-запада на юго-восток, направляясь к Египту.

Несмотря на всю поспешность действий, французский флот двигался медленно: транспортные парусники того времени не отличались быстроходностью, к тому же было чрезвычайно трудно поддерживать порядок в армаде, состоявшей из более чем 300 кораблей и судов, имевших разный тоннаж, разную оснастку и разные скорости; в результате переход затянулся. Нельсон же по прежнему «бил баклуши» на Гибралтарском направлении, не имея ни малейшего представления о том, что противник не приближается к нему, а наоборот, удаляется. Только дошедшая до него весть о захвате Бонапартом стратегически важного острова Мальта наконец-то открыла самоуверенному адмиралу глаза на то, что корсиканец его попросту «надул». Однако тщеславный британец тут же нашел для себя оправдательную «отмазку»: он объявил, что его эскадра пострадала от шторма, и потому пропустила флотилию французов. И, несмотря на «тяжелые повреждения» своих кораблей, бросился на полной скорости в восточном направлении – догонять Бонапарта.

Высадка французского десанта на Мальте заняла совсем немного времени и прошла почти без сопротивления со стороны противника

Мальта была взята десантным отрядом с кораблей французской эскадры 11 июня 1798 года; сопротивления атаке почти не было. Наполеон здесь практически не задерживался. Подняв над островом французский флаг, он объявил Мальту владением Французской республики и продолжил поход, оставив на Мальте для обороны четырехтысячный гарнизон под командованием генерала Вобуа.

«Опростоволосившийся» адмирал Нельсон буквально летел вдогонку за обманщиком; началась стремительная гонка (стремительная – по меркам того времени, вообще-то она продолжалась почти три недели). Наполеон гнал свою разномастную тихоходную эскадру на всех парусах к Египту, чтобы успеть высадиться до того, как его нагонит Нельсон; Нельсон же тоже несся на всех парусах, чтобы нагнать Бонапарта прежде, чем тот высадит свои войска на берег. В результате заносчивый адмирал ухитрился подтвердить русскую пословицу: «Поспешишь – людей насмешишь». Корабли Великобритании в 19 веке были не только самыми сильными, но и самыми скоростными, поэтому Нельсон нагнал Бонапарта уже в районе Крита; нагнал для того… чтобы «проморгать» его. В ночной темноте британские корабли пронеслись мимо медленно ползущих французов – совсем рядом - не заметив их, и спешно устремились дальше, к Египту, чтобы поймать врагов, которые были уже позади них! Наполеон же, не зная, что погоня несется уже впереди, изо всех сил гнал свои «корыта» ей вослед, «улепетывая» от врага, которого позади-то и не было. Воистину, анекдотическая ситуация: догоняемый гонится за преследователем…

Именно так, на всех парусах, гнался адмирал Нельсон со своей эскадрой за флотилией Бонапарта – чтобы ночью пронестись мимо своего врага…

Естественно, что заполошный торопыга Нельсон выиграл эту «гонку наоборот». Он на всех парусах – аж реи гнулись – влетел на рейд Александрии Египетской… и не обнаружил противника. Мало того, здесь никто и слыхом не слыхивал о какой-то французской экспедиции и каком-то генерале Бонапарте. Нельсону бы остановиться, подумать, оценить обстановку (а тут бы и французы прибыли прямо в раскрытые объятия британцев); но нет – тщеславный англичанин в жажде прославиться победой над французским флотом продолжал бестолково «метать икру»: раз Бонапарта нет в Египте, значит, он подался… в Константинополь! Почему именно в Константинополь? А Бог его знает… Может потому, что – столица Османской империи… Значит, - вперед, на Константинополь! И британские корабли, подстегиваемые стеком адмирала, гурьбой полетели на север, освободив подходившим французам зону для высадки десанта…

Французский флот прибыл к берегам Нила ночью 1 июля, ровно через 48 часов после того, как заполошный Нельсон унесся оттуда прочь. В спешке, с часу на час ожидая подхода с тылу погони (которая на самом деле в это время уносилась все дальше на север), Бонапарт начал высадку десанта в Абукирской бухте, всего в нескольких километрах от Александрии – с максимальной быстротой! Не дожидаясь рассвета, невзирая на сильное волнение моря и рифы, на появившийся под утро туман и на удаленность кораблей от береговой линии... Несмотря на отсутствие противодействия противника высадка, тем не менее, была тяжелой и опасной – при этом погибло 19 человек. Для ускорения высадки лошадей не перевозили в лодках, а просто сбрасывали в море, где их подхватывали за поводья сидевшие в шлюпках кавалеристы, и тянули вслед за идущими к берегу лодками. В результате уже в час ночи 2-го июля 1798 года все французские войска – вместе с артиллерией и припасами - оказались на берегу, в своей родной стихии, где им трудно было найти равного противника. Теперь перед генералом Бонапартом простирались просторы древней загадочной страны – Египта!..

Высадка многотысячной Восточной армии генерала Бонапарта в Египте представляла собой скоростное и «жесткое» действо, всего за сутки завершившееся быстрым и полным успехом

И Наполеон двинул свои войска на Александрию. 15 миль, отделявшие Абукирскую бухту от Александрии, его армия прошла за несколько часов. Атака этого большого и богатого восточного города не заняла много времени; после короткой перестрелки с обалдевшими от внезапного нападения мамлюками французы вошли в Александрию. Въехавший в захваченный город на рассвете 3 июля генерал Бонапарт тут же выпустил воззвание к арабскому народу, в котором объявил, что пришел свергнуть владычество мамлюков и дать свободу арабам, и призвал всех арабов объединиться с французами для свержения рабского ига.

Дело в том, что в конце XVIII века Египет официально числился владением турецкого султана, однако фактически он был почти самостоятельным и управлялся верхушкой хорошо вооруженной феодальной конницы – мамлюками. Мамлюки – особый военный клан Востока, образовавшийся как гвардия египетского султана, а потом свергнувший его и захвативший власть в Египте. Реальными владыками страны в это время являлись два соправителя – лидеры мамлюков Мурад-бей и Ибрагим-бей, которые при помощи ислама и сабель рядовых мамлюков держали в повиновении все арабское население Египта.

Въезд генерала Бонапарта в Александрию утром 3 июля 1798 г – "судьи и спасителя", как его представил французский художник Гийом-Франсуа Кольсон

Трюк Бонапарта с воззванием к свободе арабов, хотя он пришел не освобождать, а покорять эти земли, был привычным для генерала: он не раз использовал его в Итальянском походе, постоянно находя при этом союзников в лице угнетенных и недовольных итальянцев. Однако в Египте воззвание не сработало: арабы были настолько забиты, политически отсталы, и находились на такой низкой ступени общественного сознания, что призывы к борьбе просто не доходили до их умов. А тут еще вскоре Наполеон начал принимать карательные меры против тех населенных пунктов, где пропадали его солдаты, зачастую сжигая деревни дотла в отместку за убитых. И напуганное население молча встречало завоевателя; арабы просто не понимали, кто и зачем явился на их землю. Да и пропадавших солдат Наполеона арабы обычно убивали не из враждебных побуждений, а из-за того, что совершенно не знакомые с традициями и верованиями мусульман французы то и дело совершали действия, оскорблявшие арабов; еще одной причиной убийств мародеров-французов была защита арабами своего скудного имущества от разграбления пришельцами.

В результате в Египте Бонапарт неожиданно для себя оказался в социальном вакууме: он не встретил поддержки и не нашел опоры в народе страны, и даже его антифеодальные реформы не вызвали сочувствия арабов. Это стало трагедией всего похода и преддверием краха планов харизматичного генерала: ведь Наполеон рассчитывал достичь успеха и полного сокрушения могущества Британии отнюдь не штыками своей маленькой армии, а силами влившихся в его войска тысяч, миллионов арабов, персов и индийцев, бьющихся за свою свободу. Но этого не произошло. Восточные народы остались равнодушны к революционным идеям освобождения, равенства и братства. Однако пока Бонапарт еще не понял, что он уже проиграл войну, едва только ступив на египетский песок. Он еще был полон великих планов и стремился вперед - на Каир!