"Хочу, чтобы все..."

Текст взят здесь: http://www.rulife.ru/old/mode/article/1022&print

Гордый Андреевский флаг

Воинская честь

Храмчихин Александр

Воинская честь

Храмчихин Александр

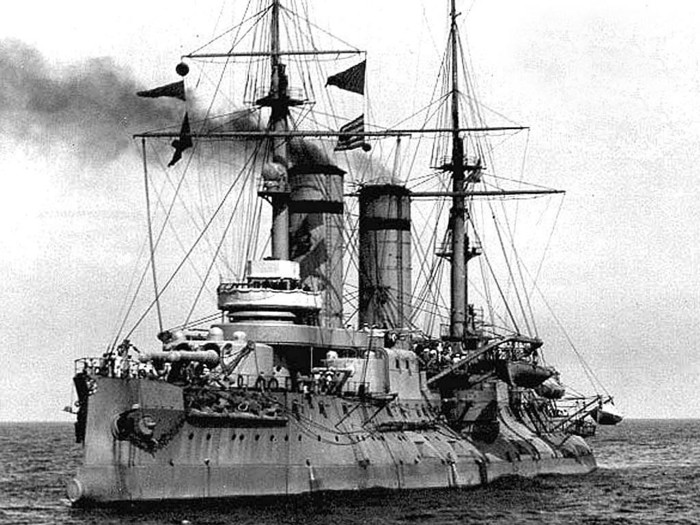

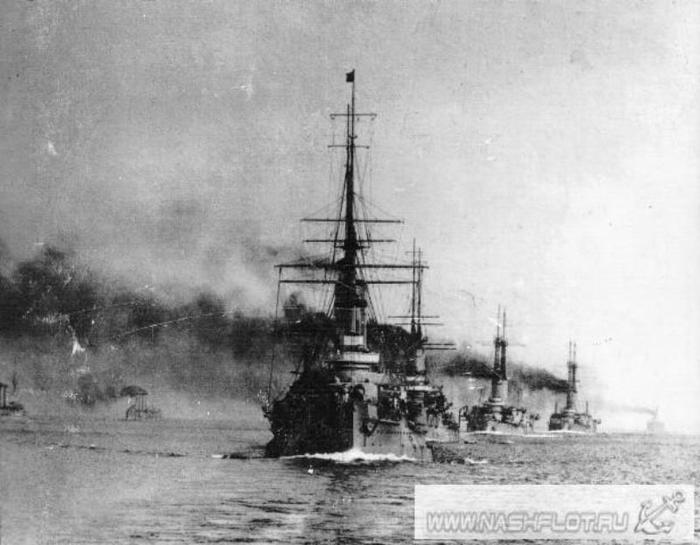

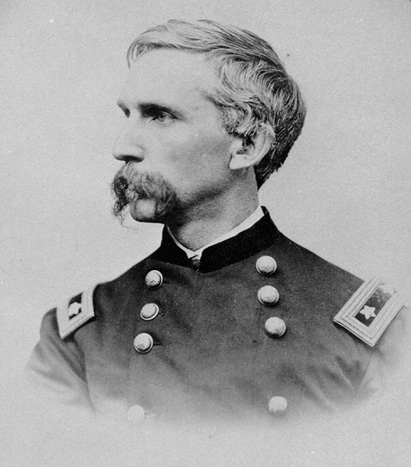

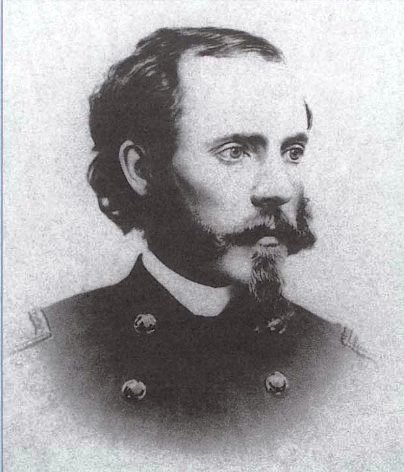

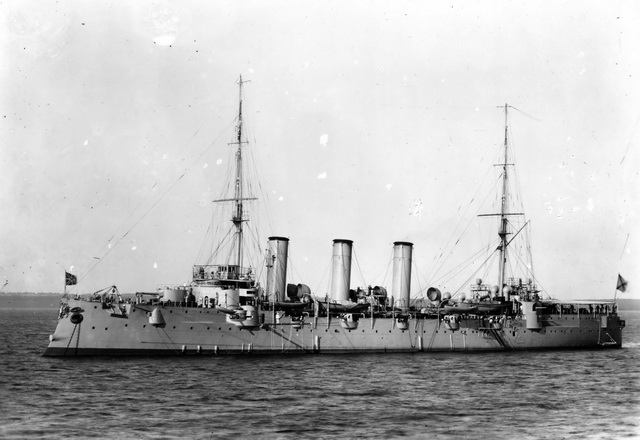

Летом 1910 г. эскадра Балтийского флота (броненосцы «Цесаревич» и «Слава», крейсера «Адмирал Макаров», «Рюрик», «Богатырь») под командованием контр-адмирала Николая Степановича Маньковского совершала поход в Средиземное море. На борту «Цесаревича» находился великий князь Николай Николаевич со свитой, на мачте броненосца развевался великокняжеский флаг. 19 августа эскадра (без «Славы», которая из-за поломки машин осталась во французском Тулоне) зашла в черногорский порт Антивари (ныне — Бар вновь независимой Черногории) для участия в праздновании 50-летия царствования короля Николая I. Торжества проходили в столице страны Цетинье, куда и отправились русские тезки короля, Николай Николаевич и Николай Степанович. Королю был вручен российский фельдмаршальский жезл — таким образом, черногорец стал последним русским фельдмаршалом.

После окончания торжеств эскадра — уже и без «Адмирала Макарова», ушедшего на Крит, где он находился до этого, — отправилась назад в Россию. Великий князь Николай Николаевич по причине неотложных дел на родине не был готов идти в обратный путь вокруг Европы на «Цесаревиче», он решил ехать домой на поезде. Чтобы высадить князя, корабли должны были зайти в принадлежавший Австро-Венгрии порт Фиуме (ныне — Риека в Хорватии). Фиуме был одной из главных баз ВМС Австро-Венгрии с мощной крепостью. Русские корабли пришли туда 1 сентября.

Обязательным ритуалом при заходе боевых кораблей в иностранный порт или при встрече двух эскадр, принадлежащих флотам разных стран, был обмен так называемым салютом наций, состоящим из 21 залпа (для его осуществления на кораблях имелись специальные салютные пушки). Русский отряд был в Фиуме гостем, поэтому первым дал салют он.

Крепость не ответила.

Это было тяжелым оскорблением российского Андреевского флага и вообще России. Тем более, на борту «Цесаревича» находился великий князь. К нему и отправился за консультациями адмирал Маньковский.

Однако Николай Николаевич повел себя в этой ситуации в высшей степени своеобразно. Оскорбление, нанесенное России, его не задело. Великий князь сказал Маньковскому, что после ухода из Антивари «Цесаревич» идет уже не под его флагом, а под флагом адмирала, следовательно, тому и разбираться в том, что произошло, и решать, как действовать. А сам Николай Николаевич сейчас просто частное лицо, которому пора на поезд. И отбыл на берег.

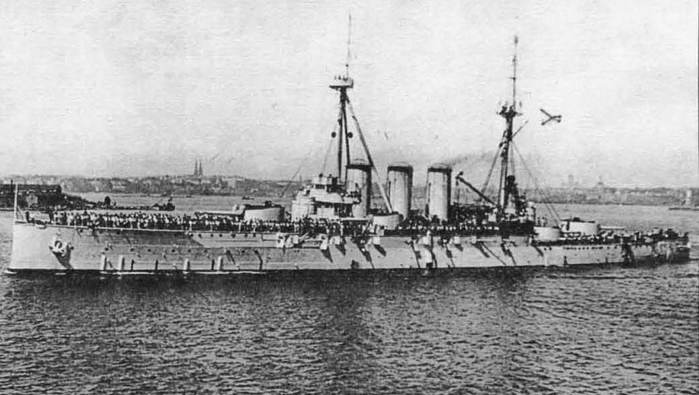

Почти сразу после того, как великий князь покинул борт «Цесаревича», отправившись вершить свои «великие дела», к Фиуме подошла австро-венгерская эскадра (более 20 броненосцев и крейсеров) под флагом австрийского морского министра и командующего военно-морскими силами страны вице-адмирала Монтеккуколи. Снова был необходим обмен салютом наций. Русские были гостями, кроме того, Монтеккуколи был старше Маньковского по званию. Поэтому вновь первыми салют дали русские.

Эскадра, как и до этого крепость, не ответила.

Это было уже открытым вызовом. Адмирал Маньковский отправился на австрийский флагман за объяснениями.

На трапе австрийского броненосца русского адмирала встретил капитан 1-го ранга («капитан цур зее»), флаг-капитан адмирала Монтеккуколи. Он, как бы стесняясь, сообщил, что у австрийского командующего сейчас гости, поэтому принять Маньковского он не сможет.

Это было третье подряд оскорбление, нанесенное теперь уже лично русскому адмиралу. Более того, когда катер с Маньковским отошел от трапа австрийского корабля, ему не дали положенный в этом случае прощальный салют.

Вернувшись на «Цесаревич», Маньковский поинтересовался у минного офицера, в ведение которого входила и радиоаппаратура, есть ли связь с Петербургом или, хотя бы, с Севастополем. Офицер, разумеется, ответил отрицательно, слишком слабыми были в то время приемники и передатчики. Адмирал, впрочем, не огорчился. Даже обрадовался. Теперь он уж точно был сам себе хозяин.

Между тем к трапу «Цесаревича» подошел австрийский адмиральский катер с самим Монтеккуколи на борту. Встретил его лейтенант барон Ланге, младший флаг-офицер Маньковского. Он на безупречном немецком языке сообщил, что командир русского отряда принять его светлость не может, ибо в это время обычно пьет чай. Австрийский катер отправился обратно, при этом русские положенный прощальный салют дали. Теперь оскорбление, нанесенное Маньковскому было смыто, по данному пункту стороны оказались квиты. Однако оставалось оскорбление гораздо более тяжкое, нанесенное Андреевскому флагу и, следовательно, России.

Поэтому на австрийский флагман вновь отправился катер с «Цесаревича». На его борту находился старший флаг-капитан Маньковского, капитан 2-го ранга Русецкий. Он потребовал от австрийцев официальных объяснений по поводу того, почему ни крепость Фиуме, ни австрийская эскадра не отдали русским кораблям положенный салют наций.

Австрийский флаг-капитан, тот самый, что раньше не принял Маньковского, теперь был очень любезен с русским коллегой. Он стал ссылаться на некие технические и служебные проблемы и оплошности, ясно давая понять, что очень хотел бы замять дело. Однако Русецкий передал австрийцу категорическое требование Маньковского: завтра в 8 утра, в момент подъема флага на русских кораблях, и крепость, и эскадра должны дать салют наций.

Австриец обещал, что крепость салют даст обязательно, а вот эскадра не сможет, по плану она должна уйти в море в 4 утра. В ответ Русецкий сообщил, что ни на какие уступки русские не пойдут и без салюта в момент подъема флага австрийцев из бухты не выпустят. Австрийский флаг-капитан возразил, что их эскадра не может задерживаться. Русский флаг-капитан ответил, что изменение условий невозможно.

Маньковский, выслушав вернувшегося Русецкого, отдал приказ своим кораблям изменить позицию. «Рюрик» встал прямо посередине выхода из бухты Фиуме, «Цесаревич» и «Богатырь» переместились ближе к берегу. На кораблях была сыграна боевая тревога, орудия расчехлены, заряжены боевыми зарядами и наведены на австрийский флагман.

На австрийских кораблях и на берегу все это, разумеется, прекрасно видели и слышали. И понимали, что дело принимает нехороший оборот, которого они не ожидали. До сих пор неясно, оскорбили австрийцы русских намеренно или по причине бардака, которого в «лоскутной империи» хватало. Но теперь последствия были налицо.

Дважды катер с австрийским флаг-капитаном ходил на «Цесаревича», объясняя, что австрийская эскадра обязательно должна уйти, она не может ждать до 8 утра. Маньковский оба раза заявил, что об уступках не может быть и речи.

Русский адмирал прекрасно понимал, что в случае боя между эскадрами никаких шансов у него нет, превосходство австрийцев, с учетом орудий крепости, было примерно 10-кратным (даже если игнорировать тот факт, что к австрийцам быстро могли подойти дополнительные силы, русские же в Средиземном море никакого подкрепления ждать не могли). Более того, действия русского отряда почти неизбежно становились причиной войны между Россией и Австро-Венгрией. И еще, Маньковский прямо «подставлял» великого князя Николая Николаевича, который в этот момент на поезде рассекал просторы Австро-Венгрии. Великий князь в случае начала боевых действий в бухте Фиуме автоматически становился заложником, что увеличивало вероятность перерастания инцидента в полномасштабную войну. Впрочем, судьба Николая Николаевича вряд ли волновала Николая Степановича. Возможно, он даже испытал бы некоторое удовольствие, подставив лукавого царедворца, столь равнодушно отнесшегося к оскорблению своей державы. Не исключено и то, что Маньковский вообще не подумал про великого князя. Потому что честь страны и Андреевского флага были превыше всего. Офицеров учили, что за нее надо умирать. Вести себя по-другому просто невозможно (да, был уже шестилетней давности позор сдачи адмиралов Рождественского и Небогатова во время Цусимского сражения, но большинство флотских офицеров именно позором его и считали). Поэтому три русских корабля готовились воевать с двумя десятками австрийских, поддержанных мощной крепостью.

Крейсер 1-го ранга "Богатырь" не обладал огневой мощью броненосных кораблей, однако был намного быстроходнее их

Ночью на обеих эскадрах никто не спал. Было видно, как австрийские корабли и крепость активно перемигиваются сигнальными огнями. В 4 утра австрийская эскадра начала разводить пары, из труб повалил дым. На русских кораблях артиллеристы ждали команды на открытие огня. Если бы австрийцы двинулись с места, она бы поступила немедленно. Только австрийцы не ушли, даже якоря не подняли. Видимо, они прекрасно осознавали свое подавляющее преимущество в данный момент в данном месте, но понимали, что, по крайней мере, флагмана русские изуродовать успеют. И что начинать войну, причиной которой станет их собственное ничем не объяснимое хамство, вряд ли стоит.

Интересно, кстати, как бы пошла история, если бы фиумский инцидент действительно стал причиной начала войны между Россией и Австро-Венгрией? Насколько масштабной она бы оказалась и, главное, пришли бы на помощь Австро-Венгрии другие члены Тройственного союза (Германия и Италия), а на помощь России — другие члены Антанты (Великобритания и Франция)? То есть началась бы Первая мировая на 4 года раньше? И к «настоящей» Первой мировой ее участники были, в общем, не очень готовы, хотя «подготовительный период» между выстрелом в Сараево и началом собственно войны занял больше месяца, а здесь пришлось бы воевать буквально «с колес», поэтому состав участников, течение и исход военных действий были бы совершенно непредсказуемы. А если бы война осталась делом только двух втянутых в нее стран (хотя на нашей стороне с гарантией, близкой к 100 %, воевали бы Сербия и Черногория), то почти наверняка Россия бы одержала в ней победу. По крайней мере, в ходе Первой мировой русские почти всегда побеждали австрийцев, а уж если бы тем не помогали немцы, то в исходе войны особо сомневаться не приходится. Причем Австро-Венгрию в этом случае, скорее всего, ждала бы та же судьба, что и в реальном 1918 г., — полная дезинтеграция. В этом случае Первой мировой потом бы просто не было — Германия не смогла бы воевать в одиночку, т. е. вся история человечества оказалась бы совершенно иной, ведь именно эта война, как сейчас ясно, стала переломным моментом в истории, как минимум, европейской, как максимум — мировой цивилизации, а про российскую историю и говорить нечего.

Впрочем, утром 2 сентября 1910 г. в бухте Фиуме люди на русских и австрийских кораблях оценить это все, разумеется, не могли, заглядывать в будущее и сейчас еще никто не научился. Они просто ждали, начнется ли бой здесь и сейчас.

В 8 утра, как положено, команды были построены на палубах перед церемонией подъема флага. Командиры кораблей отдали привычную команду «На флаг и гюйс! Смирно! Флаг и гюйс поднять!» Правда, в этот раз за командой, если бы австрийцы повели себя так же, как и накануне, могла последовать война.

Но этого не случилось. Как только флаги и гюйсы на «Цесаревиче», «Рюрике» и «Богатыре» пошли вверх, загрохотали салютные пушки крепости Фиуме и всех кораблей австрийской эскадры. Маньковский считал залпы. Их было двадцать один, полноценный салют наций. Русский адмирал выиграл этот бой. Он одной своей волей отстоял честь Андреевского флага и честь России. Продемонстрировав готовность пролить свою и вражескую кровь, он предотвратил кровопролитие.

Австрийские корабли сразу начали сниматься с якорей и двинулись в море мимо русского отряда. Маньковский прекрасно знал морские обычаи. Команды «Цесаревича», «Богатыря» и «Рюрика» были выстроены во фронт, оркестры заиграли австрийский гимн. И теперь все было честь по чести. Австрийские команды тоже были построены как положено, а оркестры заиграли русский гимн. Ссориться с русскими они больше не хотели, слишком дорого это обходилось.

4 сентября ушли из Фиуме и русские, их миссия была выполнена. Их воля оказалась сильнее воли австрийцев.

Впрочем, может быть, надо пожалеть о том, что тогдашние хозяева Фиуме оказались не только хамами, но и трусами. Как уже было сказано, начнись война — мы бы ее почти наверняка выиграли, предотвратив, таким образом, катастрофу 1917 г. Но, видимо, хамство и трусость неразделимы, поэтому все пошло так, как пошло.

Фиумский инцидент канул в Лету, его все забыли. Забыли и его главного героя адмирала Маньковского.

Через девять лет, когда не было уже на планете ни Российской, ни Австро-Венгерской империй, а «Цесаревич» (переименованный в «Гражданина»), «Богатырь» и «Рюрик» гнили в Кронштадте (ни один из этих кораблей в море больше не вышел), в маленьком русском городе Ельце 60-летний вице-адмирал Николай Степанович Маньковский был арестован ВЧК и убит в тюрьме.

Тральщик "Китобой" - маленькое суденышко с двумя малокалиберными пушчонками противостояло целой британской эскадре

В этом же 1919 г. на Балтике тральщик «Китобой», кораблик водоизмещением 280 т с двумя маленькими пушками, ушел от красных в Эстонию, подняв Андреевский флаг. В начале 1920 г. из-за возможности захвата эстонцами «Китобой», которым командовал лейтенант Оскар Оскарович Ферсман, до этого воевавший в армии Юденича в качестве танкиста, двинулся вокруг Европы в Крым, к Врангелю. 27 февраля он пришел на рейд Копенгагена, где стояла мощная английская эскадра во главе с линейным крейсером «Худ». Командующий эскадры приказал «Китобою» спустить Андреевский флаг, потому что Британия его больше не признает.

Если отряд Маньковского в Фиуме уступал австрийцам примерно в 10 раз, то боевые потенциалы «Китобоя» и английских кораблей были в принципе несопоставимы. Тем не менее, Ферсман отказался спускать флаг и заявил, что будет воевать.

Конфликт был улажен находившейся в Копенгагене вдовствующей императрицей Марией Федоровной. Благодаря ей тральщик, не спустивший флага, был снабжен продовольствием и углем. Он дошел до Севастополя, принял участие в эвакуации армии Врангеля из Крыма и вместе с другими кораблями Черноморского флота ушел в тунисский порт Бизерта. Оскар Ферсман умер в 1948 г. в Аргентине.

Маньковский ничего не узнал о своем достойном наследнике Ферсмане. А страна забыла обоих...