"Хочу, чтобы все..."

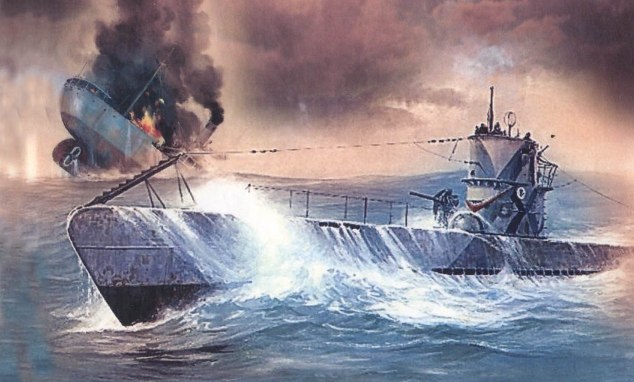

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

3 сентября 1939 года Великобритания объявила войну Германии. Германское правительство вступило в вооруженный конфликт именно с той могущественной морской державой, осложнений с которой оно хотело избежать при всех обстоятельствах.

К войне на море Германия не была подготовлена даже относительно. Ее военно-морской флот был уже не таким, как в 1914 году. Сопоставление сил флота Германии и Англии свидетельствовало о катастрофической слабости немецкого флота. Германия восстановила свой военный суверенитет только 16 марта 1935 года, то есть всего за четыре с половиной года до начала второй мировой войны. В заключенном через несколько месяцев после этого германо-английском морском соглашении обе стороны трезво оценивали сложившуюся к тому времени обстановку. Понимая, что создать мощный, боеспособный флот за короткий срок невозможно, Германия сама согласилась, чтобы общее водоизмещение ее военно-морского флота не превышало 35 процентов водоизме¬щения английского флота. Правда, по отдельным классам кораблей, например, по подводным лодкам, соотношение было другим. Англичане согласились, чтобы немецкий подводный флот не превышал 45 процентов английского. Однако соглашением предусматривалось, что в ходе последующих переговоров будет допущено увеличение установленного предела для подводных лодок до 100 процентов. Таким образом, к началу войны — в сентябре 1939 года — Германия могла бы располагать 72 или даже 160 подводными лодками типа и водоизмещения, определяемых ею самой. В апреле 1939 года, в период обострения международного положения, германское правительство объявило о расторжении англо-германского морского соглашения и, казалось бы, получило возможность ускорить строительство подводного флота. Но этого не произошло. Расторжение соглашения оказалось лишь актом политического давления.

К началу войны Германия имела всего 57 подводных лодок, причем лишь 22 из них по своему водоизмеще¬нию («IX» серия — 750 тонн, «VII» серия — 500 тонн) могли быть использованы в Атлантике. Все остальные были небольшими («II» серия — 250 тонн), так называемые «каноэ», с постройки которых только в 1935 году Герма¬ния официально приступила к созданию нового подвод¬ного флота. Эти лодки можно было рассматривать как учебные, годные для действий в не очень удаленных от баз районах. Кроме того, в составе германского подводного флота имелись не оправдавшие надежд опытные подводные лодки, например, подводная лодка, построенная по проекту турецких инженеров, но не сданная Турции: она строилась в сжатые сроки. Некоторое время ее пытались использовать в боевых действиях, но безуспешно.

Немецкое командование было убеждено, что подводная война позволит прервать жизненно важные для Англии морские коммуникации, и воспрепятствует противнику в подвозе извне продовольствия и сырья. Учитывая положение германского флота, нужно было изыскать возможности добиться по¬ражения Англии еще до того, как нависнет угроза вступления в войну США. Поэтому в противоположность тактике постоянных длительных выжиданий противника, применявшейся в ходе Первой Мировой войны, теперь необходимо было срочно прибегнуть к тактике борьбы на морских путях против военно-морских сил и торгового флота противника и вести ее всеми возможными, дозволенными с точки зрения международных правовых норм средствами.

Однако широко задуманная программа строительства подводных лодок была принята только с началом войны. До этого обычно строились всего две подводные лодки в месяц. По новой программе предусматривалось строительство 30 лодок ежемесячно. С течением времени этот план стал осуществляться. Начиная с 1941 года, каждый месяц в строй вступало в среднем не менее 20 новых подводных лодок. При этом подводные лодки постоянно технически совершенствовались, благодаря чему становились все более пригодными для действий против торговых судов на контролируемых противником морских коммуникациях.

На протяжении первых восьми месяцев войны подлодки на жизненно важных для Британии маршрутах почти всегда нацеливались на немногие следовавшие в одиночку корабли, а не на конвои. В ходе же Норвежской кампании (апрель 1940 г.) все подлодки были отозваны из Атлантики для операций в Северном море.

Однако такому положению предстояло вскоре измениться. В период между войнами Дёниц развил тактическую теорию групповых нападений. Став во главе U-Ботваффе, он испробовал концепцию «волчьих стай» — координированных ударов групп субмарин, действующих на океанских просторах.

К началу войны под британским флагом ходило около 3000 океанских торговых судов, плюс к тому еще 1000 кораблей бороздили прибрежные воды Соединенного Королевства — общим водоизмещением 17 миллионов тонн. Корабли следовали в конвоях, защищаемых обычно четырьмя-шестью эскортными судами, вооруженными глубинными бомбами.

Хотя тяжелый крейсер «Хиппер», линейные крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» и «карманные линкоры» «Шеер» и «Граф Шпее» в ходе дальних плаваний перехватили ряд кораблей, скоро стало очевидным, что малочисленный надводный флот Германии не в состоянии нанести серьезного ущерба британским конвоям.

В самом деле, перспектива прорыва через заслон конвоя одного или двух тяжелых немецких боевых кораблей не давала британскому морскому штабу спокойно спать по ночам. Вместе с тем, несмотря на возникновение порой реальной опасности со стороны крупных кораблей Гитлера, они так и не смогли нанести ощутимый удар по маршрутам следования конвоев. Гордость Кригсмарине не сумела сказать своего веского слова, а потому обязанности бороться с врагом легли почти целиком и полностью на плечи подводников.

Обычно одна треть немецких подводных лодок была в ремонте, другая треть находилась на переходе в районы боевых действий или возвращалась в свои базы. Практически в море действовало не более одной трети наличного состава подводных лодок. И все же успехи немецкого подводного флота с самого начала войны были достойны удивления. Они показали, что, несмотря на развитие средств противолодочной обороны, на усовершенствование шумопеленгаторов и гидролокаторов, ведение подводной войны оставалось вполне возможным и подводные лодки продолжали представлять опасность для противника до самого конца войны.

________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА МЕНЯЕТ ЛИЦО

Поначалу считалось, что погрузившаяся подводная лодка находится в полной безопасности. Но уже в конце Первой мировой войны появились глубинные бомбы, а также шумопеленгаторы, определявшие направление на субмарину. Самую серьезную опасность представляли глубинные бомбы, которые взрывались на заданной глубине, нанося лодкам тяжелые повреждения или унич¬тожая их под водой. Со временем бомбы технически совершенствовались, увеличивался и радиус их поражения. Затем появил¬ся гидролокатор — «асдик», способный обнаруживать погруженную субмарину, определить направление на нее и дистанцию. Прибор изобрели англичане, обеспокоенные успехами немецких подводников в Первой мировой войне. У «асдика» был один недостаток: он работал хуже, когда лодка уходила на большую глубину, но поначалу о таком способе защиты никто не знал. Как выяснилось, слои воды, по-разному нагретые солнечными лучами или образованные подводными течениями, более или менее сильно преломляли звуковые волны. Поэтому шумопеленгатор представлял для глубоко погруженной лодки большую опасность, чем гидролокатор. Рекламной шумихе, созданной Англией перед войной вокруг нового гидролокатора, адмирал Дениц справедливо не дове¬рял, поскольку догадывался, что она не имела под собой достаточно серьезных оснований. Он охотно повторял, что и в Англии «не боги горшки обжигают». Немцы также имели опыт использования собственного примитивного гидролокатора под названием «прибор S», который, однако, не позволял обнаруживать лодки на поверхности или очень глубоко под водой.

Перед самой войной новые немецкие подводные лодки «научились» во время «подкрадывания» следовать под водой почти бесшумно, что в значительной степени затрудняло их обнаружение шумопеленгаторами. Но был и свой «минус» — такой маневр замедлял скорость подводного хода до 1-2 узлов. Часто атаке из-под воды командиры предпочитали атаку из надводного положения. Незаметное преследование выслеженного противника и нападение на него с наступлением темноты — именно так, в основном, намеревались действовать немецкие подводники.

В Первую мировую войну подводные лодки сражались в одиночку. Однако накануне новой войны в Германии был найден совершенно иной подход к тактике ведения боевых действий подводными силами. 1935 год стал годом рождения групповой тактики подводных лодок, поднятой позже, по словам ее вдохновителя — Деница, «до степени подлинного искусства». Одновременное использование нескольких взаимодействующих подводных лодок Дениц назвал «тактикой волчьей стаи». Сущность ее сводилась к следующему: лодки — обычно от шести до девяти — занимали в надводном положении заданные исходные позиции, разворачиваясь веером на пути следования конвоев. Субмарина, первая обнаружившая противника, поддерживала с ним непрерывный контакт и наводила на него возможно большее число лодок для совместной атаки. Стая «налетала», как правило, в ночное время в надводном положении, когда относительно низкий силуэт делал лодки практически незаметными среди волн, а надводный ход субмарин в 15 узлов превышал обычную скорость конвоя, равную примерно 7~9 узлам. Днем «волки» двигались далеко впереди конвоя в надводном положении, а как только спускалась ночь, нападали снова.

Впервые тактика «волчьей стаи» была применена на больших маневрах германских вооруженных сил осенью 1937 года. Будучи командующим подводными силами, Дениц находился на плавучей базе субмарин в Киле и управлял по радио подводными лодками в Балтийском море. В ходе маневрирования наведение группы субмарин на противника увенчалось успехом. В мае 39-го «волчьи стаи» успешно отработали свои приемы в Атлантике, к западу от Пиренейского полуострова и Бискайского залива. Наконец, в июле того же года в присутствии главнокомандующего Кригсмарине адмирала Редера на учениях в Балтийском море действия «волчьих стай» были отшлифованы настолько, насколько вообще возможно проделать это в мирное время.

Осуществление тактики «волчьей стаи» стало возможным после развития радиотехники, позволившей производить передачу коротких сигналов. В начале Второй мировой войны обстановка благоприятствовала немцам: англичане еще не умели перехватывать эти сигналы и обнаруживать по ним местонахождение лодки. В результате «волчьи стаи» нанесли противнику страшный урон; Великобритания фактически оказалась на грани экономического краха.

Роль в морской войне радио и авиации

В отличие от подводных лодок периода Первой Мировой войны новые немецкие подводные лодки могли, по крайней мере во время «подкрадывания», следовать под водой почти бесшумно, что в значительной степени затрудняло их обнаружение шумопеленгаторами. Однако такое подкрадывание сильно замедляло (с 7 до 1—2 узлов) и без того небольшую скорость подводного хода, поэтому атаке из-под воды командиры предпочитали атаку из надводного положения. Вследствие меньшей, чем у преследуемого корабля, скорости хода подводная лодка всегда находится в. опасности, так как преследуемый в любой момент, как только заметит лодку, сам может выйти в атаку. Новая немецкая тактика предусматривала незаметное преследование выслеженного противника и нападение на него лишь с наступлением темноты. Одновременное использование нескольких взаимодействующих подводных лодок Дениц называл «тактикой стаи». Осуществление этой тактики стало возможным после развития радиотехники, позволившей производить передачу коротких сигналов. В начале войны противник еще не умел перехватывать эти сигналы и обнаруживать по ним местонахождение лодки. Практике проводки транспортов в конвоях была противопоставлена тактика совместной атаки нескольких подводных лодок.

Главным, что осложняло действия подводников в контролируемых противником морских районах и представляло наибольшую опасность для подводной лодки, ста¬новился теперь самолет. Обнаружив подводную лодку, разведывательный самолет доносил о ее местонахождении, и к ней направлялась целая группа противолодочных кораблей. Эти корабли старались заставить подводную лодку уйти под воду, а преследуемый ею конвой тем временем ложился на новый курс и уходил. Противник стремился уничтожить лодку различными средствами: артиллерийским огнем, авиационными бомбами и, наконец, корабельными глубинными бомбами, для которых в Англии было создано новое, особо сильное взрывчатое вещество «торпекс». Самолеты противника имели большой радиус действия и значительные скорости. В связи с этим даже в самых отдаленных морских районах, особенно учитывая возможность использования самолетов с авианосцев, немцам необходимо было обеспечивать непрерывное наблюдение. Всплытие подводной лодки становилось все более опасным. Команда лодки постоянно находилась в состоянии боевой готовности, чтобы при необходимости немедленно погрузиться во избежание обнаружения лодки радиолокационными приборами и уйти из опасного района.